【国内】帰着しました。添乗員レポート

【国内】帰着しました。添乗員レポート

2021年06月17日

【帰着レポート】縄文を旅する 青森・秋田の旅

2021年6月15日(火)~6月17日(木) 3日間 東京支店 相澤 満弘

<6/15発・添乗員:東京支店 相澤 満弘>

紀元前3000年頃に興ったエジプト文明やメソポタミア文明より1万年前、縄文遺跡より発見された最古の土器片は、今からおよそ15000年前に造られたものです。つまり、世界最古の文明が日本にあったと言っても過言ではありません。あまりに古い時代のことで解明されない謎が多いですが、発掘調査によって様々なことが明らかになってきたと言います。

今回は、数多くの縄文遺跡を有し、「北海道・北東北の縄文遺跡群」として世界文化遺産登録が見込まれている青森県の三内丸山遺跡や、秋田県の大湯環状列石遺跡を訪ねてきました。こうして実際に縄文人が暮らしていた大規模な集落跡に立つことができるのは、北海道・北東北地方ならではです。はるか昔の縄文人が土器や土偶に代表されるような高度な文明を持ち、定住して暮らしていた場所を歩く。それだけでも歴史ロマンにあふれる体験でした。

三内丸山遺跡の巨大六本柱はちょうど修復を終えたところでした

青森県は「縄文の聖地」と言えるほど、縄文遺跡が多い場所です。その数は約3400とされ、先の「北海道・北東北の縄文遺跡群」に含まれる17件の遺跡のうち、8件は青森県内にあります。

ブナの原生林である「白神山地」や三方を囲む海といった恵まれた自然環境のもと、縄文人の生活は営まれてゆきました。

縄文時代前期~中期の遺跡・三内丸山は、計画的に建設された縄文ムラが発掘されたことで、研究者によって未知であった「縄文」の様々な新発見があったということです。 2000点以上の土偶、土器や石器が出土したほか、動物や魚の骨が見つかり、縄文人の食生活を知るきっかけともなりました。

その三内丸山遺跡を象徴する建造物が、高さ15メートルもの巨大な柱が6本林立する「巨大掘立柱建物」です。柱はクリの木を素材にしているもので、現在目にするものは当然ながら復元です。

老朽化により半年ほどはカバーで覆われていましたが、私たちが訪れる数日前にカバーが外されて、修復作業に使用していた足場やフェンスも外されてゆくところでした。

おそらくは縄文人も初めてこの巨大な建造物を完成させたときは同じような景観を目にしたのだろうと想像しますが、これほどの建築物を機械もなく造ったということは驚きです。

広大な遺跡に点在する復元住居や出土品を展示する博物館を眺めると、縄文時代の人々が現在の私たちと同じように服飾や住居のデザインにこだわりを持ち、いかに高度な技術を持っていたのかがわかりました。

日本版「ストーンヘンジ」大湯環状列石も、盛り上がりムードでした

旅は八戸から始まり、青森、つがるとバスで巡った後に、秋田に入りました。秋田では鹿角市にある大湯環状列石遺跡を訪ねました。

秋田県で見られる2件の「北海道・北東北の縄文遺跡群」のうちのひとつですが、全縄文遺跡の中でも学術上の価値が特に高いという評価を得ています。

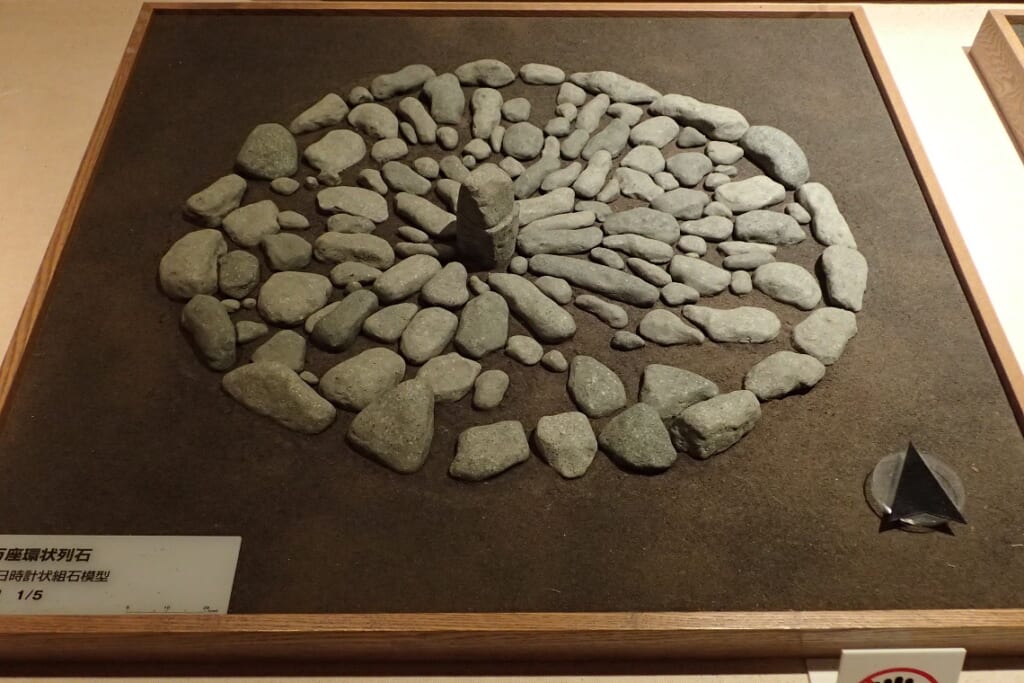

最大直径52メートルと44メートルの2つの巨大なストーンサークルが形成されています。縄文時代後期(紀元前2200年~紀元前1500年)に造営されたもので、遠く離れたイギリスのストーンヘンジと時代があまり変わりません。何のために造られたものか解明されておらず謎が深まるばかりですが、かえって歴史的好奇心をくすぐられるようでした。

世界遺産登録が決定的になる中、各地でのぼりや旗が掲げられて盛り上がりムード。これからも発掘調査は続き、様々な謎が明らかになってゆくのだろうと思いました。

私たちのはるか祖先にあたる縄文時にも現代人と同じような美意識をもって暮らしていたんだということを、展示や学芸員の方の話から知ることができました。

日本人のルーツを訪ねて、ぜひ皆様に日本全土に広がる「縄文」を探訪していただきたいと思います。

お気軽にお問い合わせください

電話相談はこちら

受付時間:午前9:30~午後5:30

- 東京

- 03-3501-4111

- 大阪

- 06-6343-0111

- 名古屋

- 052-252-2110

- 九州

- 092-473-0111

- 札幌

- 011-232-9111

- 湘南

- 0466-27-0111