【国内】帰着しました。添乗員レポート

【国内】帰着しました。添乗員レポート

2021年05月25日

【帰着レポート】縄文を旅する 青森・秋田コース 3日間

2021年5月11日~5月13日 3日間 添乗員:東京支店 中屋卓也

<5/11日発・添乗員:東京支店 中屋卓也>

この度、5月11日より「縄文を旅する 青森・秋田コース」に添乗員として同行させていただきました。この地域には数多くの縄文時代の遺跡があり、北海道及び北東北の17の縄文遺跡群は今年の7月にユネスコの世界遺産に登録される見込みです。これらの遺跡群は北海道6遺跡、青森県8遺跡、岩手県1遺跡、秋田県2遺跡の合計17遺跡から成りますが、その中で今回は青森県の三内丸山遺跡、秋田県の大湯環状列石などを訪問しました。また、青森県の「亀ヶ岡石器時代遺跡」から発掘された様々な遺物はつがる市の博物館「つがる市縄文住居展示資料館カルコ」に収められています。ここでは芸術性豊かな「遮光器土偶」のレプリカや、共同墓地から出土した多彩な副葬品が展示されています。

不思議な遮光器土偶

遮光器土偶は縄文時代晩期に造られた土偶のタイプであり、その奇妙な姿は宇宙人か宇宙飛行士を連想させます。目に当たる部分がイヌイットなどが現在でも雪中で強烈な光から目を守るために使っている遮光器(スノーゴーグル)に似ているところからこの名前が付けられました。この土偶は東北地方を中心に数多く出土していますが、中でも有名なものが、ここ「亀ヶ岡石器時代遺跡」から発掘されたものです。オリジナルは東京国立博物館に収められていますが、ここ「つがる市縄文住居展示資料館カルコ」にはそのレプリカが置かれています。たいへん精巧に作られ、本物と見分けはつきません。レプリカであるからこそ、学芸員の方がガラスケースを回転させて裏側を見たり、すぐ近くで写真を撮ることもできます。この土偶は日本各地に数ある土偶を代表するものと言えるでしょう。

また、同じ博物館の中には縄文時代の住居が再現され、当時の人々の生活を垣間見ることができます。そして、リアルな人形が縄文時代の言葉で私たちを歓迎してくれることには感動を覚えました。

この博物館があるのは青森県にある木造(きづくり)という名前の町です。この町には秋田県の東能代駅から青森県の川辺駅まで約147.2㌔を繋ぐ五能線の駅がありますが、一度は訪問していただきたい駅です。というのも、この駅の正面には「亀ヶ岡石器時代遺跡」から出土した遮光器土偶の巨大なモニュメントが立っているのです。その巨大さは見る人を圧倒します。この遮光器土偶は左足の部分が欠損しているのですが、その部分が駅の入口になっています。この巨大モニュメントと共に記念写真を撮るとこの上ない思い出になること間違いないでしょう。

秋田県から岩手県へ

ツアー最終日、秋田県から岩手県に入り、盛岡の駅から東北新幹線で東京へ向かいました。バスで岩手県に入ると間もなく、車窓から標高2038メートルの岩城山とその右に続く八幡平(はちまんたい)が見えてきました。向かって左半分は御殿場あたりから見た富士山に似ていることもあり、「岩手富士」または「南部片富士」とも呼ばれています。雪の残り具合が絶妙で、快晴の青空に映え、美しく映えていました。

「ふるさとの山に向ひて 言ふことなし ふるさとの山はありがたきかな」 これは、この山麓に育った石川啄木が歌集「一握の砂」のの中に収めた詩であり、朝夕仰ぎ見る岩手山に対する思いをよく表わしています。

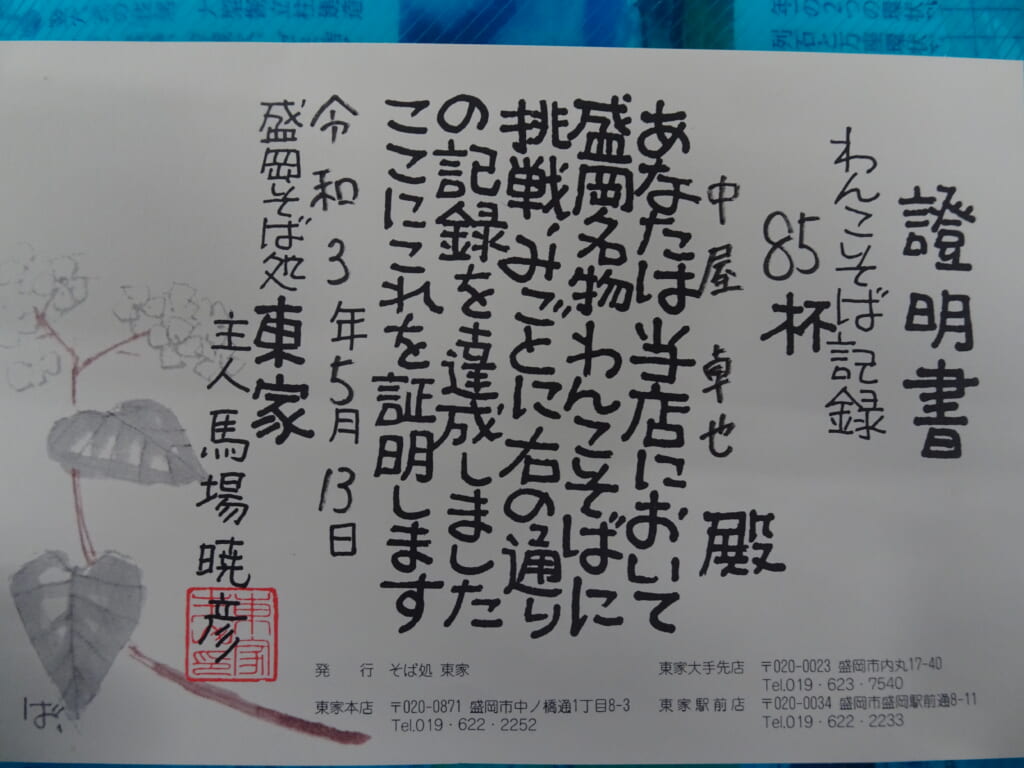

盛岡の町到着後、名物のわんこそばをいただきました。創業明治四十年の老舗の蕎麦屋「東屋」でいただきましたが、ご存じのように一口サイズのそばがお給仕さんによって「はい、じゃんじゃん、はい、どんどん」の掛け声とともに、次々に投げ込まれます。薬味や付け合わせと共に何杯もいただきました。皆様それぞれ何杯食べたかを記念する証明書もいただきました。私の場合は85杯でした。

店を出ると、そばをサービスしてくれたお給仕さんがバスまで見送りに来てくれました。単にそばを食べるだけでない感動的なひと時でした。

お気軽にお問い合わせください

電話相談はこちら

受付時間:午前9:30~午後5:30

- 東京

- 03-3501-4111

- 大阪

- 06-6343-0111

- 名古屋

- 052-252-2110

- 九州

- 092-473-0111

- 札幌

- 011-232-9111

- 湘南

- 0466-27-0111