【国内】帰着しました。添乗員レポート

【国内】帰着しました。添乗員レポート

2022年03月25日

【帰着レポート】瀬戸内アート 直島・豊島・犬島の旅【4日間】

2022年3月22日(火)~3月25日(金)4日間 東京支店 若生 春香

<3/22発・添乗員:東京支店 若生春香>

瀬戸内海に浮かぶ「アートの島」直島・豊島・犬島を訪れる旅より戻りました。進研ゼミで知られるベネッセホールディングス前会長 福武哲彦氏の「瀬戸内海に、世界中の子ども達が集える場を作りたい」という思いと、「直島に教育的な文化エリアを開発したい」との夢を描いていた当時の直島町長三宅親連氏の思いが重なったことから始まったアートプロジェクト。

過疎高齢化の進む瀬戸内海の島々を活性化させようと、今では島の至る所にアート作品が点在しています。それらの作品は1から資材を島外より集めたものではなく、「在るものを活かし、無いものを創る」をコンセプトに、使われなくなった廃墟や家屋などの建物を作品化するという、当に究極のSDGs(持続可能な開発目標)でもあります。

宿泊施設と美術館が一体化した、直島のベネッセハウスに2連泊

旅のメインでもある直島では、ベネッセハウスのパーク棟に2連泊。ベネッセハウスを始め、島に建てられた美術館の殆どが❝コンクリート打ちっぱなし❞の特徴でも知られる、建築家の安藤忠雄氏による設計です。

普通、美術館は入り口より作品をご覧いただくまでの順路表示がされるものですが、安藤忠雄氏建築の島の美術館には、それらの表示が一切ありません。館内をたくさん歩き、そして自分の好きな作品を発見していく、まさに体験型の美術館でした。

カラフルな民家が立ち並ぶ、直島の本村地区

直島では、本村(ほんむら)地区に立ち並ぶ家プロジェクトへ。今回は、空間そのものを作品化した7軒のうち4軒の作品へとご案内しました。お客様からは、集落に点在する家プロジェクト巡りだけではなく、「民家もまるでアート作品のようね」とのお声をいただきました。直島は人口3000人ほどの島ですが、本村地区は中でも古くからある集落として知られています。

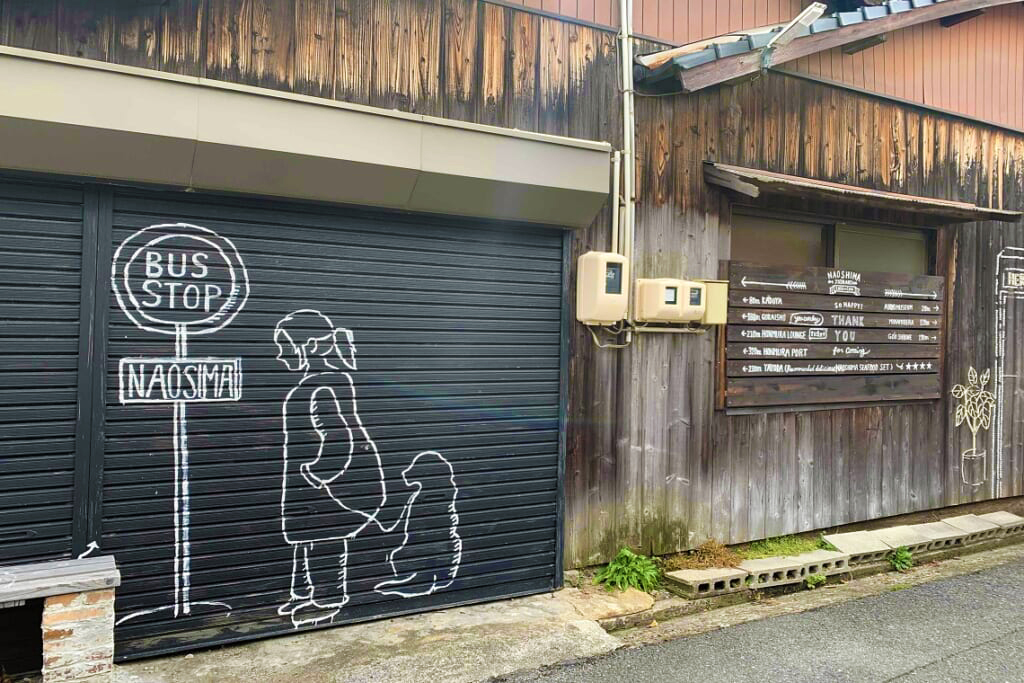

一見すると普通の住宅街ですが、歩いてみると日常生活の中にちょっとしたアートが溶け込んでいました。美術館や家プロジェクトを始めとする公式のアートプロジェクト鑑賞だけではなく、一見落書きに見えるようないたずら書きも実はアートなのです。自分自身で小さなアート作品を発見することも、まさに直島散策の醍醐味でしょう。

アートだけではない、島々の魅力

直島、豊島、犬島は、アートにスポットの当てられた島だけに美術館や家プロジェクトなどのアート作品に目を向けがちですが、魅力はそれだけではありません。アートの島として発展するよりも前から、島の素朴は魅力は損なわれることなく、作品と隣り合わせで共存しています。

今回、豊島で訪れた豊島美術館は海に面した高台の上に建てられていますが、美術館を後ろに振り返ってみると敷地からは美しい棚田風景を望むことができます。豊島は、かつてその気候と豊かな土壌から、農作物の生産が盛んな島でした。しかし、高度経済成長を機に衰退してしまいます。その後、2009年に瀬戸内国際芸術祭の開催をきっかけに、豊島の人々が行政と力を合わせ、かつての食の豊かさを取り戻そうと「棚田プロジェクト」として活動をスタート。また島は、美術館だけではなくお隣の小豆島から持ち込まれたオリーブ畑にオリーブ牛、ミカン畑もあり、アートと併せて食の魅力を発信しています。

ピザをお召し上がりいただきました。

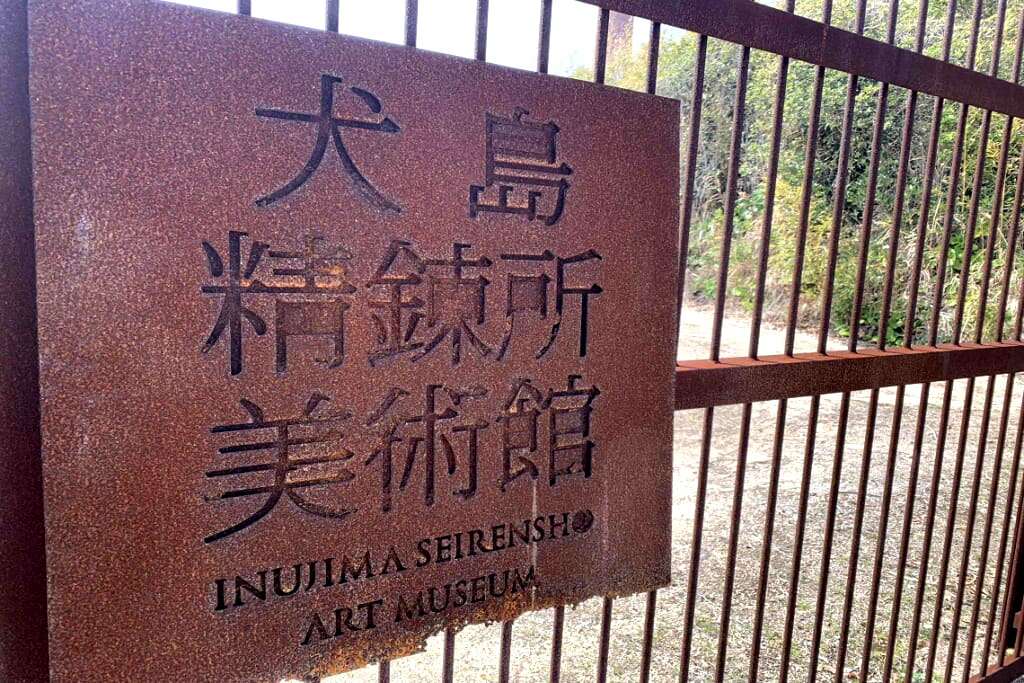

銅精錬所の遺構、犬島製錬所美術館

最終日に訪れた犬島では、犬島精練所美術館を訪れました。犬島は人口50人ほど、また外周2キロメートルととても小さな島ですが、精錬所として栄えた最盛期にはなんと5000から6000人の労働者が生活していたと言われています。明治42年に開設、しかし第一次世界大戦の終戦時に銅の価格が暴落したことで廃業。その後は廃墟として、90年間放置されたままでした。その後2001年に福武氏によって買収され、今では廃墟跡を美術館として利用しています。

なかなか訪れる機会の少ない瀬戸内海の島々ですが、ひとつひとつ島の特色も違っており、アート作品の背景にあるメッセージを知ることも、島めぐりの大きな醍醐味です。

写真撮影ができない美術館が多くご紹介できる写真はごく一部です。ぜひ、実際に足を運んで、ご自身でアートを体験してみてください。

お気軽にお問い合わせください

電話相談はこちら

受付時間:午前9:30~午後5:30

- 東京

- 03-3501-4111

- 大阪

- 06-6343-0111

- 名古屋

- 052-252-2110

- 九州

- 092-473-0111

- 札幌

- 011-232-9111

- 湘南

- 0466-27-0111