【国内】帰着しました。添乗員レポート

【国内】帰着しました。添乗員レポート

2021年09月30日

【帰着レポート】街道をゆく 中山道六十九次の旅

2021年9月25日~10月1日 7日間 添乗員:東京支店 岩田尚之

<9/25発 添乗員:東京支店 岩田尚之>

山間部では秋の気配も感じはじめた折、街道をゆくシリーズ第二弾として、ワールド航空でも人気のコースとなった中山道六十九次の旅に添乗してまいりました。暑さも和らぎ、散策するには絶好の季節で、通常期ならば外国人や日本人観光客のごった返す訪問地も、訪問当時はいまだ静けさが残り、町本来の姿をしっかりをご案内することができました。

今回は、旅の前半部分(日本橋~奈良井宿)までの3日間についてレポートいたします。後半部分については、10/30発の同ツアーで添乗員中屋がご案内していますので、こちらのリンクからあわせてご覧ください。

通り過ぎることの多い関東の宿場町をしっかりと探訪しました。

日本橋を起点に中山道はスタートします。一般的に中山道の見どころとなっているのが通称「木曽路」と呼ばれ、景観が保存された山間に佇む宿場11宿が多く、関東近郊の宿場町は通り過ぎることが多いのです。しかし、この旅では(全てとはいきませんが)江戸に入る前の主要となった宿場町をご案内しました。お客様からも「近くに住んでいるのにこんな場所があったとは知らなかった」とのお声もいただき、これぞ線で旅をする街道旅ならではの醍醐味だと感じました。

深谷宿は江戸から9番目の宿場町です。

旅はいよいよ山路へと進んでいきます。

群馬県内の宿場町をいくつかご案内しながら、旅路はいよいよ長野県へ。山路へと進んでいきます。中山道を起点として、多くの脇街道(脇往還)が作られました。その中のひとつが、追分宿と分岐する北国街道です。新潟県上越市と軽井沢を結ぶ国道18号線に相当するこの街道は、善光寺への参拝ルートとして、佐渡金山が発掘されるようになると、江戸までの物資の輸送路として使われ、五街道に次ぐ重要な幹線道路となっていきました。

長野県に入ってからは、難所の和田峠をはじめ、標高の高い険しい山間部の道を進むことになるので、宿場町の数も増え、休憩所が多く設けられました。こうした休憩所の多さと川止めなどの大幅なタイムロスが少ないということから、皇女和宮が降嫁する際に、東海道ではなく、中山道を選ばれたと言われています。

日本神話ゆかりの地諏訪大社を訪ね、いよいよ木曽路へと入って行きます。

3日目は、諏訪湖周辺にある4つの諏訪大社を巡りました。諏訪大社は全国25000社ある諏訪神社の総本山で、日本神話にも登場する武神の建御名方神(たけみなかたのかみ)を主神として祀っていることから、古くから坂上田村麻呂、源頼朝、武田信玄、徳川家康など名だたる武将が崇めてきた神社です。

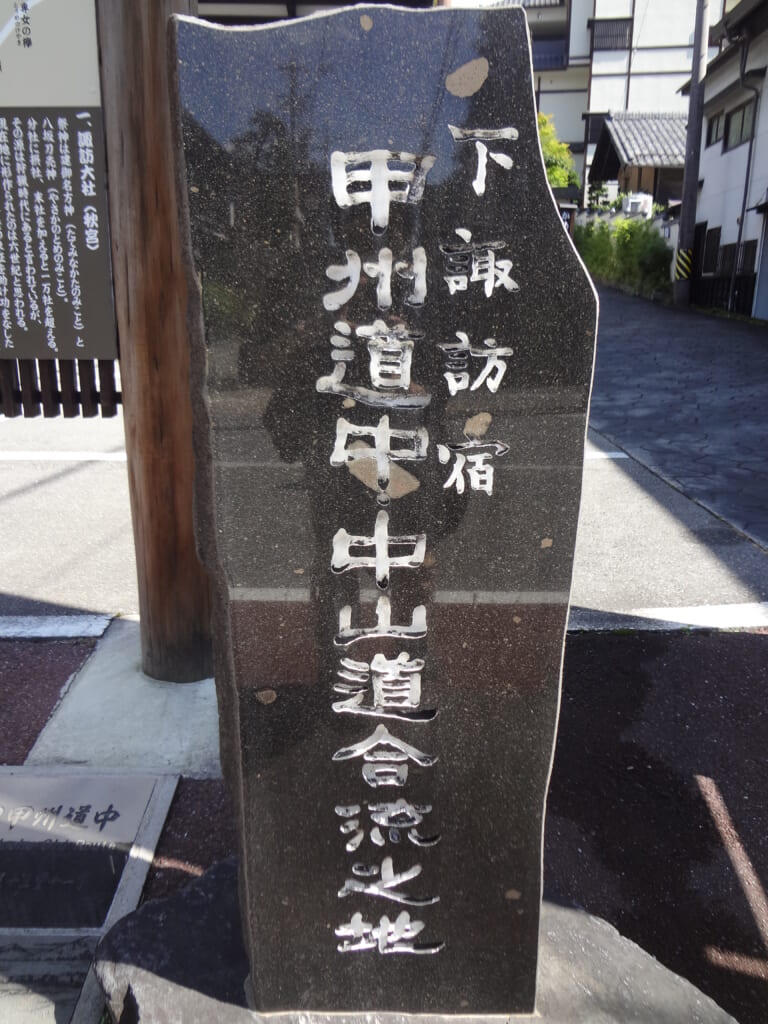

4社のうちの1つである諏訪大社の下社秋宮には、中山道の下諏訪宿が門前町として置かれ、特に賑わいを見せていました。さらに、江戸を起点に八王子・山梨を通過してきた甲州街道との合流地点もあり合流地点の石碑も置かれています。

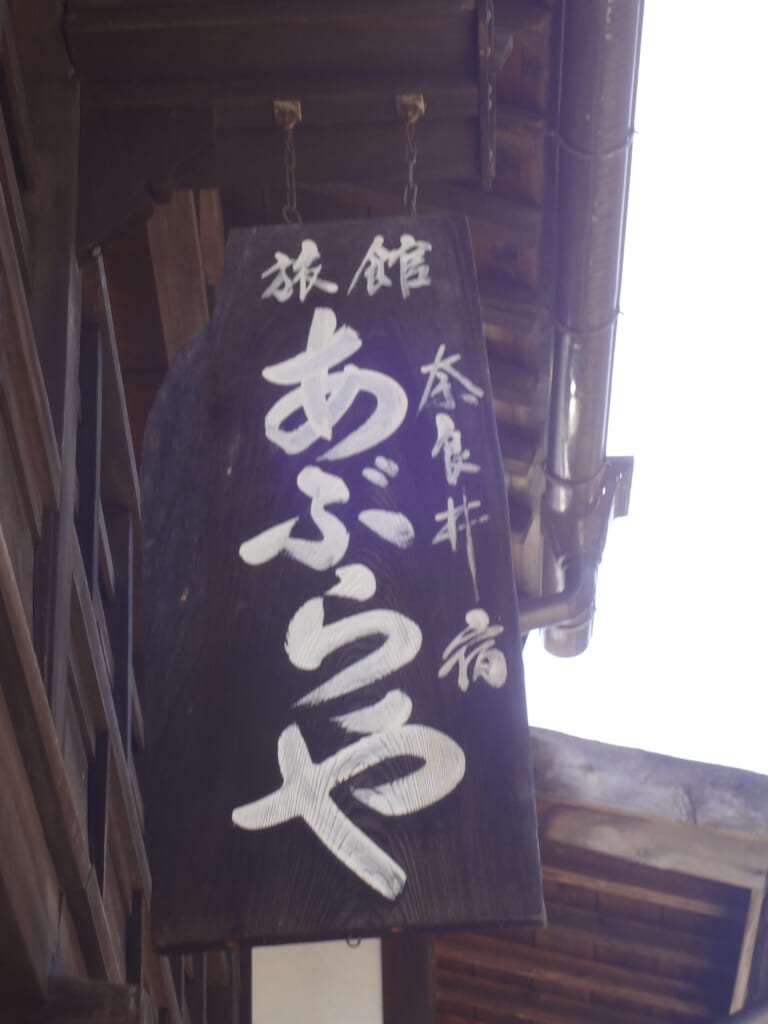

ほかにも、北の防衛拠点として機能した贄川宿の関所跡や木曽漆器の一大生産地である平沢、大きな宿場町を形成していた奈良井宿などを散策し、いよいよ木曽路に入ってきたことを実感します。

お気軽にお問い合わせください

電話相談はこちら

受付時間:午前9:30~午後5:30

- 東京

- 03-3501-4111

- 大阪

- 06-6343-0111

- 名古屋

- 052-252-2110

- 九州

- 092-473-0111

- 札幌

- 011-232-9111

- 湘南

- 0466-27-0111