【国内】帰着しました。添乗員レポート

【国内】帰着しました。添乗員レポート

2021年10月31日

【帰着レポート】秋の蔵王 歌人が愛した江戸の宿

2021年10月25日~10月28日 4日間 添乗員:東京支店 矢澤高宜

<10/25発 添乗員:東京支店 矢澤高宜>

秋の蔵王、山形・宮城へ行ってきました。「秋色に染まるふたつの絶景温泉と美食の宿」というシリーズで少人数限定で数コース発表したうちのひとつで(当コースは10名様限定)、文字通り秋景色、温泉、美食と三拍子揃った旅となりました。ツアー設定に至るまでの弊社社長松本、東京支店長福島、同部長吉田による視察報告もリンクを貼っておりますので、あわせてご一読いただけたら幸いです。

蔵王連峰秋景色 様々な角度から楽しみました

山形県蔵王温泉郷(855m)から刈田峠(1545m)を経て宮城県遠刈田温泉郷(330m)までを繋ぎ、蔵王連峰を東西に横断する全長26kmの山岳道路、蔵王エコーライン。11月上旬(今年は11/5~)からGW前まで冬季全面通行止めのこの道路、10月中旬からは路面凍結により走れなくなることもしばしば。今回も走行当日前10日間で通行止め解除となったのはわずか一日だけ、と半ば諦めかけていたところ、当日朝になって通行止め解除の知らせが。皆様喜びもひとしおでした。10/27(水)に走行し、標高700~1300m付近がちょうど紅葉の盛り。左右に展開する絶景、そして何より「蔵王のお釜」では翡翠色に輝く水面、周囲の山、遠くに仙台市街と太平洋まで一望でき、最高のドライブとなりました。

また蔵王温泉郷では連泊し、天候の回復を待って蔵王中央ロープウェイで標高1387mの鳥兜山頂へ。正面に新潟との県境をなす朝日連峰、左に吾妻連峰、右に月山、そして上山市街、蔵王温泉郷を見下ろす秋景色の大パノラマは特筆すべき美しさでした。

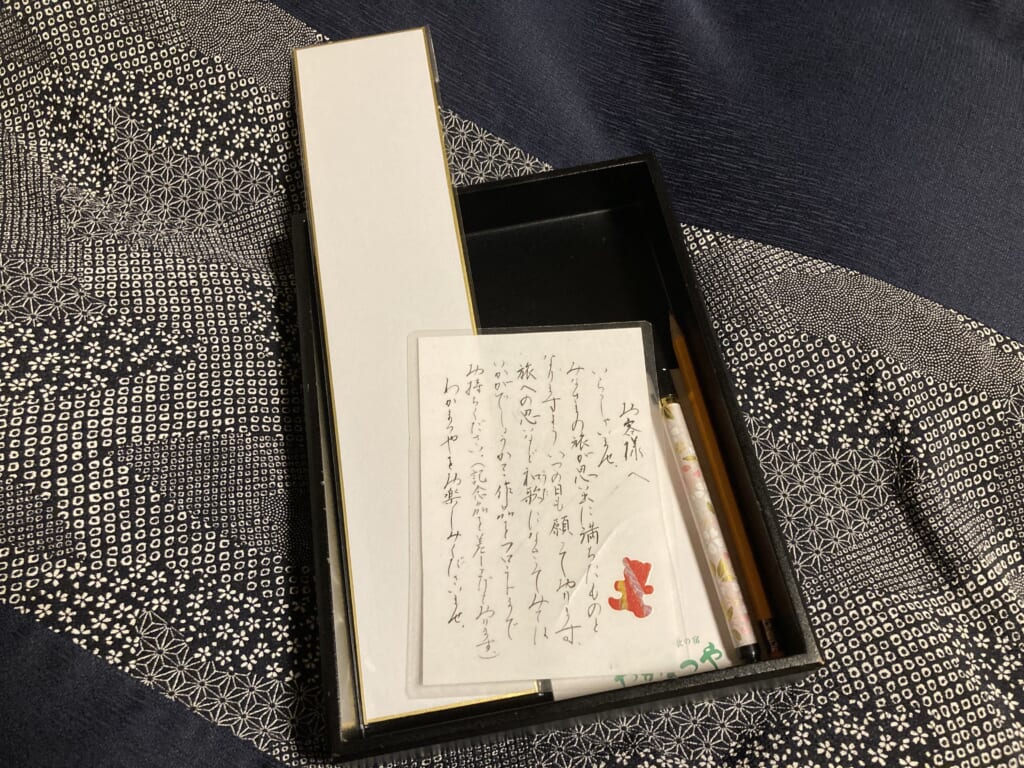

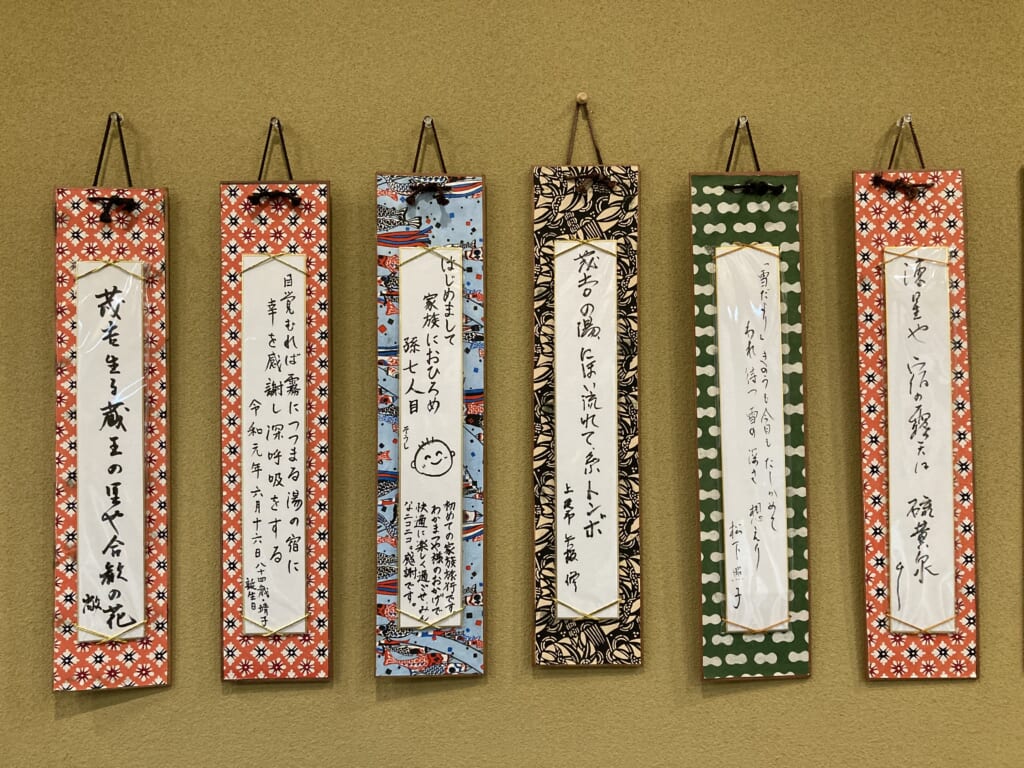

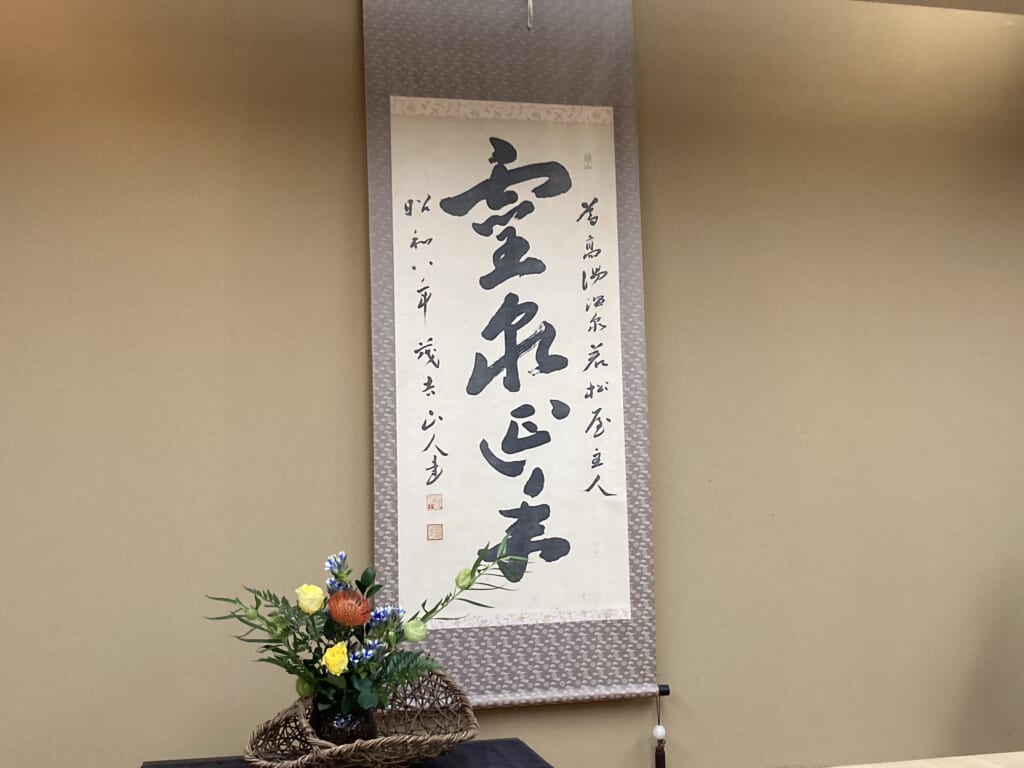

創業250年の老舗では女将一同温かいおもてなしが印象的でした

蔵王温泉郷は古く高湯と呼ばれ、開湯1900年と県内最古の歴史を誇ります。このたびは江戸期より代々続く老舗旅館わかまつやに連泊。郷土の誇り・歌人斎藤茂吉が3代前のわかまつやご主人と共に上京し、勉学に勤しんだいわば親友同士ということもあり、館内には茂吉による「霊泉延年」の掛け軸やゲストによる句の掲示など、和歌に気軽にふれられる空間となっています(そういえばツアータイトル「秋の蔵王 歌人が愛した 江戸の宿」は弊社社長の松本が名付けたのですが、よく見ると立派に一句です)。

2日目は昼過ぎまであいにくの荒天だったのですが、宿泊者にせめて楽しんでいただこう、と女将が山形市内に住む二胡奏者を手配し、夜のロビーミニコンサートを急遽開催していただきました。厳選かけ流しの強酸性硫黄泉の質の良さはもちろんのこと、温かいおもてなしがとても印象的でした。

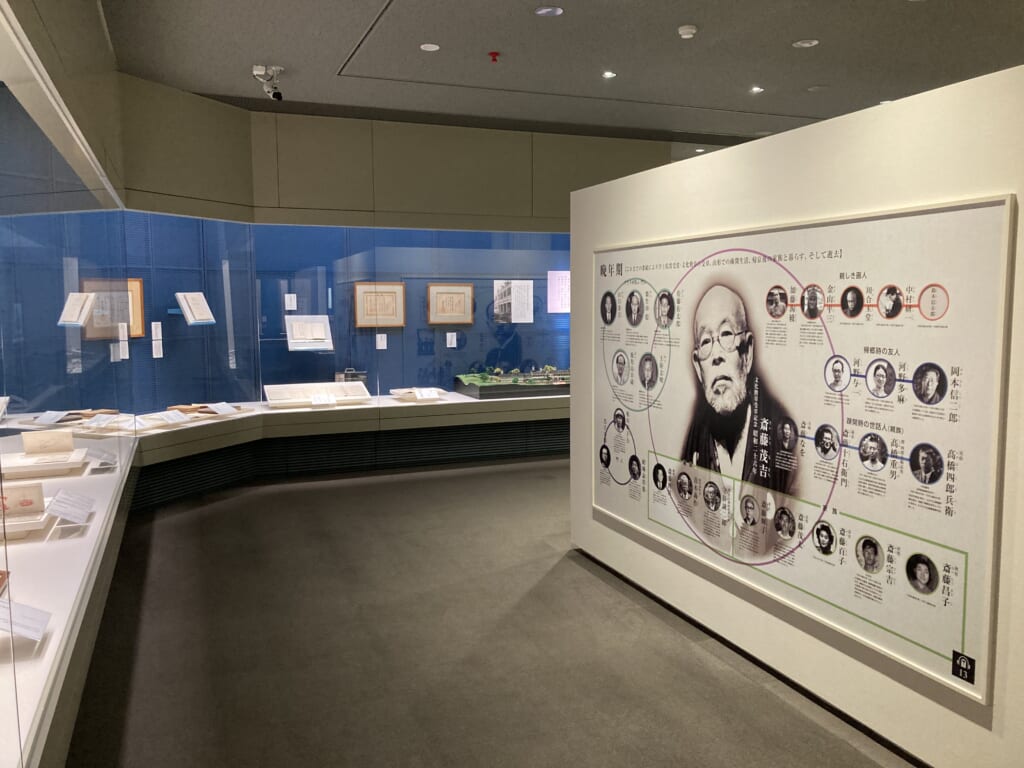

郷土の誇り・斎藤茂吉を知る

山形市南部、上山(かみのやま)市に生まれ育った茂吉は若くして親戚の住む東京・浅草に下宿し、精神科医として大成します。本業はあくまで医者ですが、歌への思いやみがたく、生涯多くの作品を残しました。「死にたまふ母」などは特に有名ですが、知っているようで知らない茂吉の生涯を辿れる斎藤茂吉記念館を訪れました。建築も注目に値し、東京国立近代美術館やホテルオークラ東京本館メインロビーを設計した谷口吉郎氏により1968年開館、その後1989年に息子の谷口吉生氏(ニューヨーク近代美術館や葛西臨海水族館などを設計)が増築を手がけました。茂吉の生涯と共に、建築もぜひ味わってみてください。

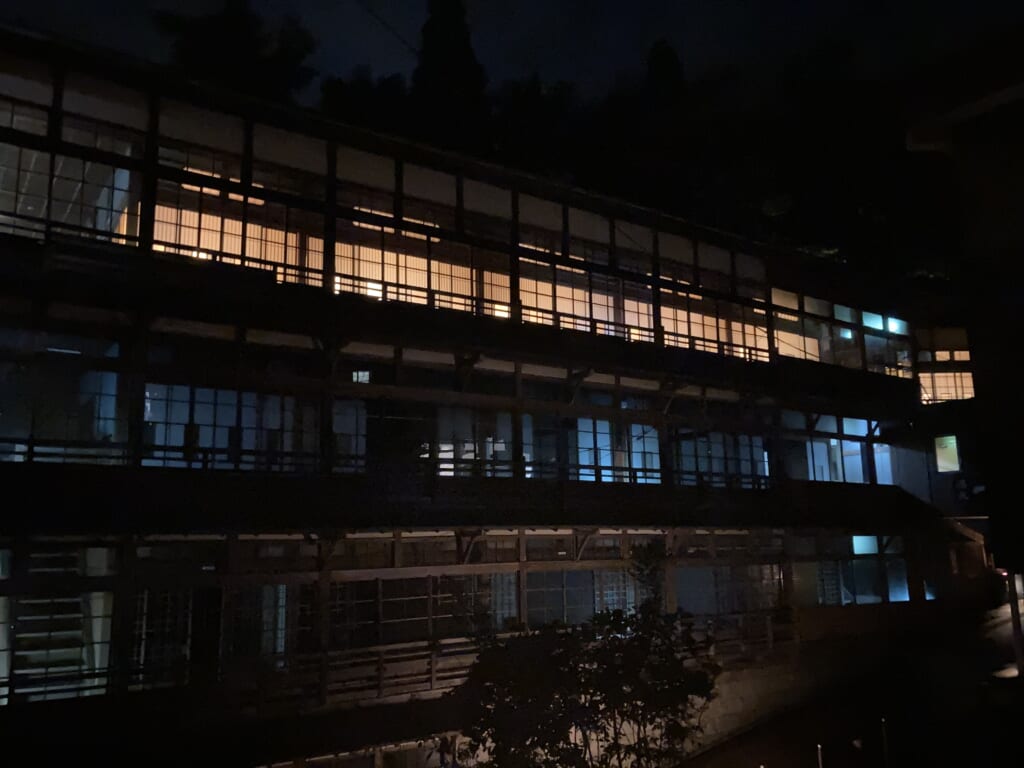

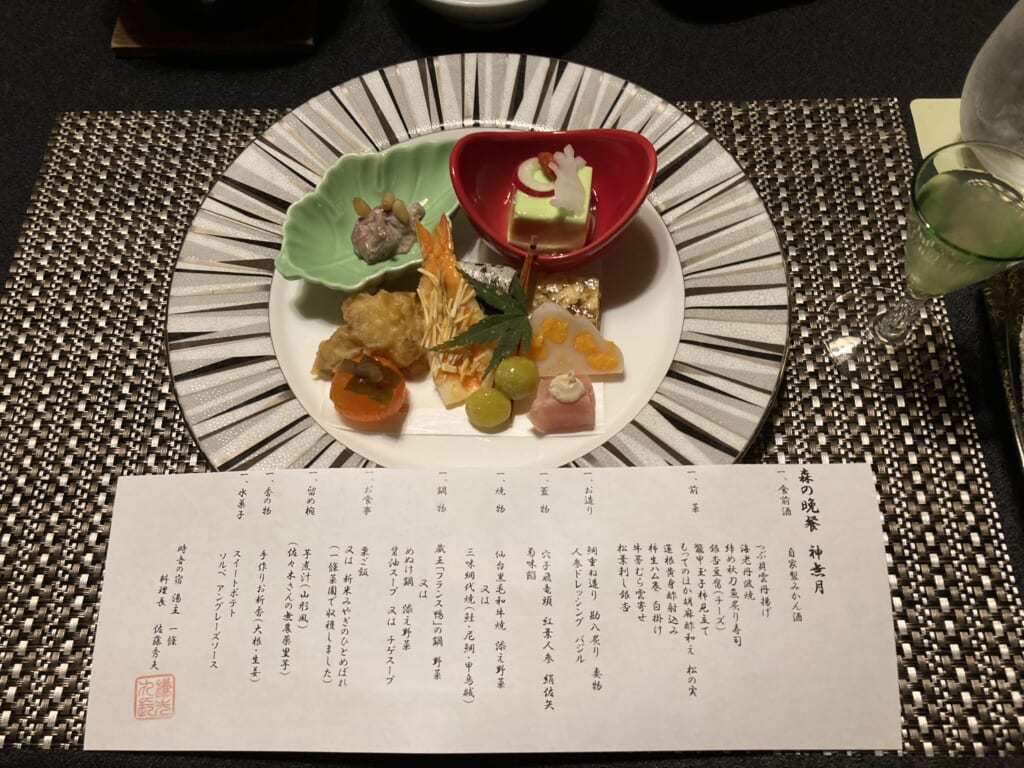

20代600年続く湯主の宿・一條へ

白石市街から約5キロ。長閑な山裾の小さな集落に鎌先温泉はあります。その一番奥、室町時代の1428年から続く宿、湯主一條へ。駐車場からは宿の車が送迎してくれ、着いた瞬間からチェックアウトまで添乗員の出番がないほどのマンツーマンでのおもてなしには驚きました。「傷に薬湯」と謳われた名湯もさることながら、真骨頂は夕食です。ミシュランガイド宮城特別版にて3つ星を獲得した料理長、佐藤さんは2018年に厚生労働大臣賞を受賞した食のマイスター。大正~昭和前期に建てられた木造4階建ての本館を個室料亭に見立てて饗されるのですが、見てよし味わってよし、皆様大満足でした。大人数で泊まる宿ではないため、団体は我々の他いなかったのですが、平日にもかかわらず個人客で賑わっていたのが印象的でした。

お気軽にお問い合わせください

電話相談はこちら

受付時間:午前9:30~午後5:30

- 東京

- 03-3501-4111

- 大阪

- 06-6343-0111

- 名古屋

- 052-252-2110

- 九州

- 092-473-0111

- 札幌

- 011-232-9111

- 湘南

- 0466-27-0111