【国内】帰着しました。添乗員レポート

【国内】帰着しました。添乗員レポート

2021年07月02日

【帰着レポート】歩かずに楽しむ 屋久島と種子島の旅

2021年6月27日(日)~7月1日(木)5日間 東京支店 酒井康行

<6/27発・添乗員:東京支店 酒井康行>

鹿児島の種子・屋久高速船旅客ターミナルより高速船を利用して、種子島と屋久島とにそれぞれ2泊ずつして参りました。日本一降雨量の多いエリアゆえに、雨の中の観光を覚悟しておりましたが、たまたま私たちが観光するためにバスから下車する際には雨は止んでくれており、お陰様で傘をほとんど差さずに種子島と屋久島の魅力を満喫することが出来ました。

屋久島については、たくさんのツアーも出発しており、添乗員がレポートを書いておりますので、このたびは種子島の魅力を皆様にお届け致します。

種子島とは?

種子島は鹿児島県に属し、大隅諸島を構成する島のひとつです。九州本土の最南端・佐多岬から南東方向約40kmの洋上に位置し、周囲165km、南北約57km、東西最大幅約12kmと、上空から見ると南北に細長く、面積は約444㎢(日本では10番目、県内では奄美大島、屋久島に次いで3番目の大きさの島)で、横浜市とほぼ同じ大きさです。

横から見ると高い山が少なく平らな形が特徴で、最高点でも282.4mの回峯(花野峯)です。ちなみに日本一高いビル「あべのはるかす」は約300mですので、それよりも低いわけです。

種子島の人口は約28,000人で、県内では奄美大島に次いで2番目に多い島で、大きさが同じ横浜市にある収容人数約34,000人の横浜スタジアムにも全人口が入ることが可能です。

夏場の気候は、強烈な日差しと高い湿度が南国を思わせますが、風のある日は、都市部と違い、日陰に入ると涼しく過ごしやすいのが特徴です。気温は30度前後で、35度を超える猛暑日もありません。

一方、冬場の気候は、天候に大きく左右されるところがあります。冬型の気圧配置になると冷たい風が平らな島に容赦なく吹き付け、体感温度がかなり下がります。逆に、穏やかな天気の日は、日差しが暖かく、薄手の服装がちょうど良くなります。一番冷え込む時期でも最低気温は1度前後です。

種子島には、島の中核を成す西之表市と熊毛郡中種子町と南種子町があります。島の人口の約半数強にあたる約15,000人が暮らす西之表市は、かつては日本最南端の士族である種子島家の城下町として栄えました。現在は熊毛支庁や国の出先機関が置かれ、種子島および熊毛郡の政治・経済の中心を担っています。熊毛郡に位置する中種子町には約7,500人、南種子町には5,500人がそれぞれ暮らしていますが、実はお隣の屋久島を形成する人口約12,000人の屋久島町も熊毛郡に属しています。

植物の北限と南限が交差する島、種子島における農業に関して言及すると、真っ赤なハイビスカスが咲いている横で、早場米こしひかりの稲穂が黄金に輝く田園が広がる風景は、種子島の豊かな植生を表わしているような光景と言えましょう。近年は安納芋(糖度がとても高い薩摩芋)が有名ですが、基幹作物であるサトウキビや日本一早い一番茶も有名で、フリージアの球根は日本一の生産量を誇ります。さらに、ポンカンやタンカン、マンゴー、パッションフルーツなど、肥沃な農地と温暖な気候を活かした農業が盛んで、実り豊かな島です。

漁業に関しては、種子島近海は世界最大の海流「黒潮」が育んだ豊かな漁場に恵まれ、魚の種類が多く、カツオ、アオリイカ、トビウオ、カンパチ、トコブシ、キビナゴ、サバ、イセエビ、アサヒガニなどが水揚げされています。

畜産に関しては、鹿児島と言えば、黒牛・黒豚・黒さつま鶏が有名ですが、ここ種子島でもブランド豚とブランド鶏が種子島のグルメを彩ります。それは全国でも有名な安納芋を与えて育てた、上質の肉質と上品な甘みの脂身が特徴の黒豚です。また、テレビや雑誌で取り上げられたこともある種子島の地鶏と言えば「インギー地鶏」です。噛めば噛むほど鶏肉の濃厚な旨みが口いっぱいに広がります。

レジャーに関しては、種子島を訪れる旅の目的は人それぞれですが、ロケット関連のものが一番人気。次いで、種子島の美しい海を舞台としたサーフィンやシーカヤックにスキューバーダイビングなどのマリンスポーツも根強い人気です。最近は、アニメの聖地巡りやロードサイクル、フィッシングも人気で、ヨガの聖地としても注目を集めています。それぞれ、リピーターが多いのも種子島の特徴です。

鉄砲伝来の地 種子島を学ぶ

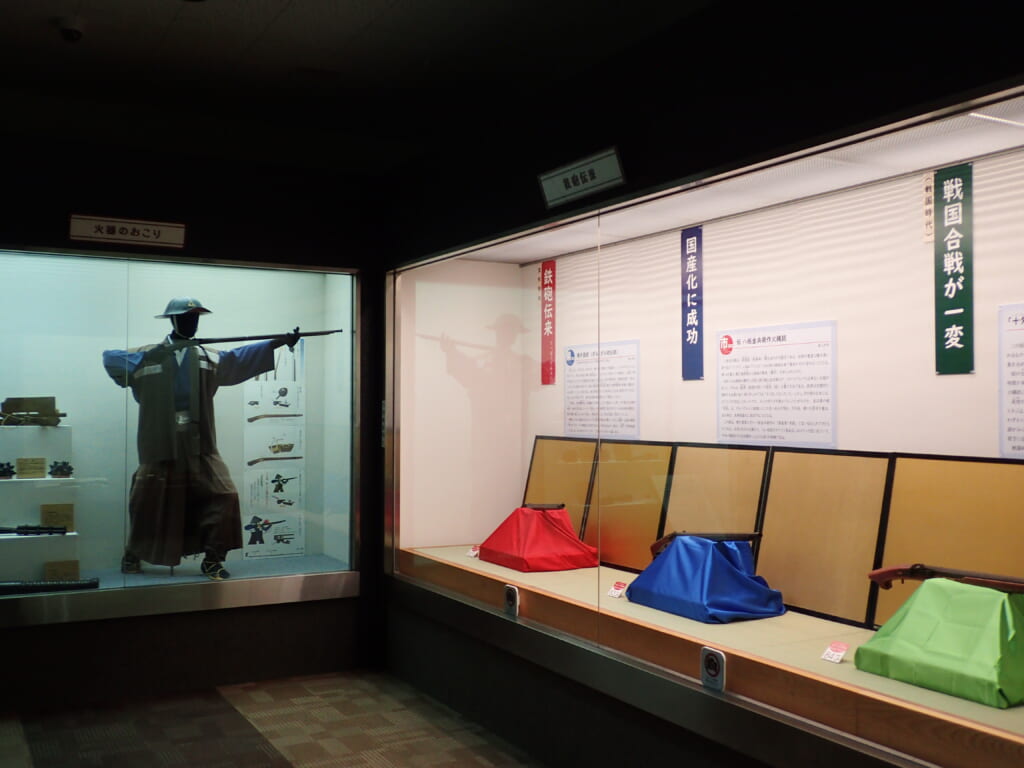

種子島の玄関口、西之表港から車で約5分。小高い丘の上に位置し、種子島時尭の銅像が見下ろす場所に鉄砲館はあります。種子島の歴史、民俗、自然を実物資料やジオラマ、写真などで紹介しています。そして、種子島は鉄砲の伝来地であると同時に国内で初めて火縄銃を製作した地であることから、ポルトガル初伝銃や伝国産第1号銃をはじめ、国内外の古式銃約100点を展示しています。

鉄砲・火縄銃は、天文12年(1543年)に種子島に漂着したポルトガル人によってもたらされた武器と言う「種子島伝来説」が一般的です。ポルトガル人が2挺の火縄銃を持っていたため、種子島の領主・種子島時尭が目を付けて買い取り、時尭は買い取ったうちの1挺を種子島の刀匠に貸し与え、火縄銃の複製を作るように命令を下しました。ここから僅か1年余りで国産化に成功したのです。一方で、薩摩の「島津義久」を経由して室町幕府12代将軍・足利義晴に献上されたもう1挺の火縄銃をもとに、近江国「国友」の刀匠も半年ほどで鉄砲の国産化を実現しました。 この種子島伝来説は、禅僧・南浦文之が著した『鉄砲記』の記述に基づいたものです。南浦文之は、中国の朱子学に精通し、薩摩の島津義久、島津義弘、島津家久の3代に仕え、藩の外交、内政に尽力した人物でした。『鉄砲記』は、種子島に鉄砲が伝来したと言われる1543年から約半世紀後の1606年(慶長11年)に書かれた歴史書です。

日本最大のロケット発射場、種子島宇宙センターへ

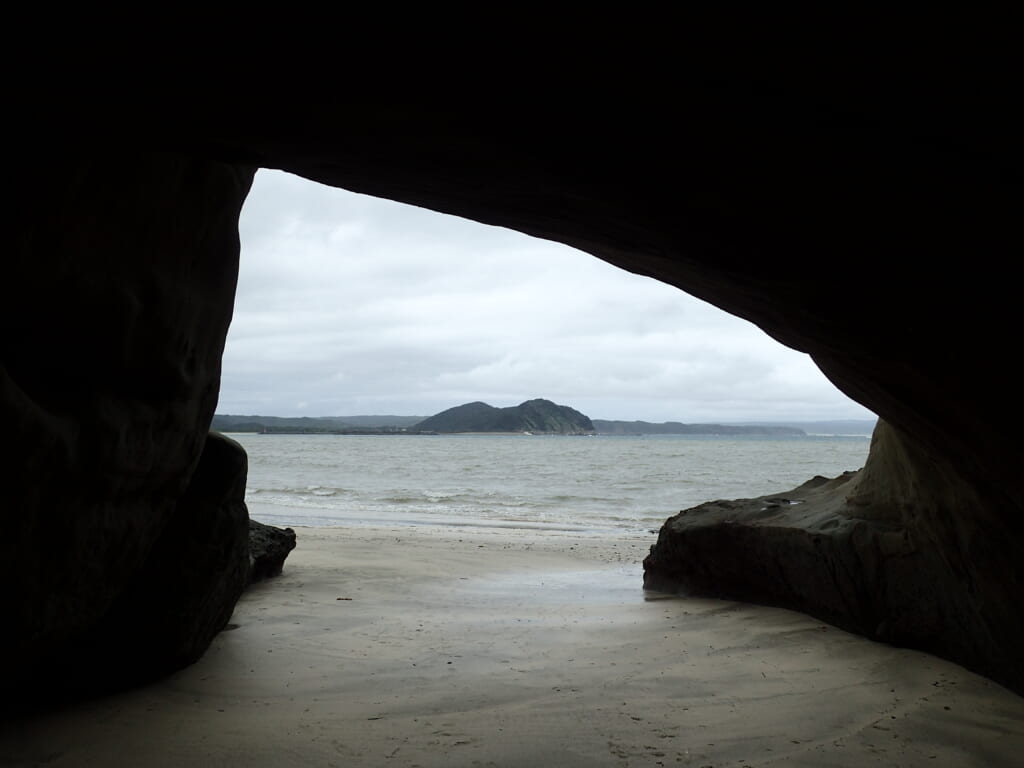

種子島宇宙センターは、総面積約970万㎡にもおよぶ日本最大のロケット発射場です。種子島南東端の海岸線に面しており、「世界一美しいロケット発射場」とも言われています。

センター内には、「大型ロケット発射場」、「小型ロケット発射場」、「総合司令塔」、「中型ロケット発射場」、「80m気象塔」、「衛星組立棟」、「衛星フェアリング組立棟」、「液体エンジン試験場」、「固体ロケット試験場」、「竹崎展望台」などの設備があり、これらの設備で、人工衛星の最終チェックからロケットへの搭載、ロケットの組み立て・整備・点検・打ち上げ、打ち上げ後のロケットの追跡まで一連の作業を行っており、日本の宇宙開発において人工衛星打ち上げの中心的な役割を果たしています。

種子島宇宙センター内にある「宇宙科学技術館」では、ロケットはもちろん、人工衛星や国際宇宙ステーション計画、地球観測、天体・惑星など、宇宙開発における様々な分野について、実物大モデルやゲームなどを多数用いて展示・紹介しており、分かりやすく、楽しみながら学べる施設となっています。

その他の種子島の見どころをご紹介

お気軽にお問い合わせください

電話相談はこちら

受付時間:午前9:30~午後5:30

- 東京

- 03-3501-4111

- 大阪

- 06-6343-0111

- 名古屋

- 052-252-2110

- 九州

- 092-473-0111

- 札幌

- 011-232-9111

- 湘南

- 0466-27-0111