【国内】帰着しました。添乗員レポート

【国内】帰着しました。添乗員レポート

2025年04月07日

【帰着レポート】春の小豆島遍路ハイライトの旅 4日間

<2025年3月25日(火)~3月28日(金) 4日間 東京支店 山田 周>

<3月25日発 添乗員:東京支店 山田 周>

春の小豆島の旅に行ってまいりました。風光明媚な山海の自然景観が印象的な小豆島ですが、今回は一般的に知られている観光ルートだけではなく、四国お遍路88か所と同時期の江戸時代に開設され、修験僧たちが人里離れた山奥に籠り、祈りを捧げた山岳霊場や海の目の前にある洞窟霊場、棚田が連なる里山に残された霊場をお参りしてまいりました。平安時代の高僧・弘法大師(空海)様が修行したと信じられている小豆島88か所霊場の中から特におすすめの場所をご紹介します。

先達さんに連れられて 山のお遍路

小豆島には山岳霊場が10か所以上も残されています。人里離れた山奥のため訪問が難しいのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、霊場の入り口近くまで車のアクセスが可能で歩きやすいお遍路道が整備されている、おすすめの場所を巡りました。小豆島在住の先達さんの森下さんが同行してくれることとなり、お遍路の手順、お作法を教えていただきながらの旅路はとても心強く感じました。

第1番「洞雲山」と第2番「碁石山」

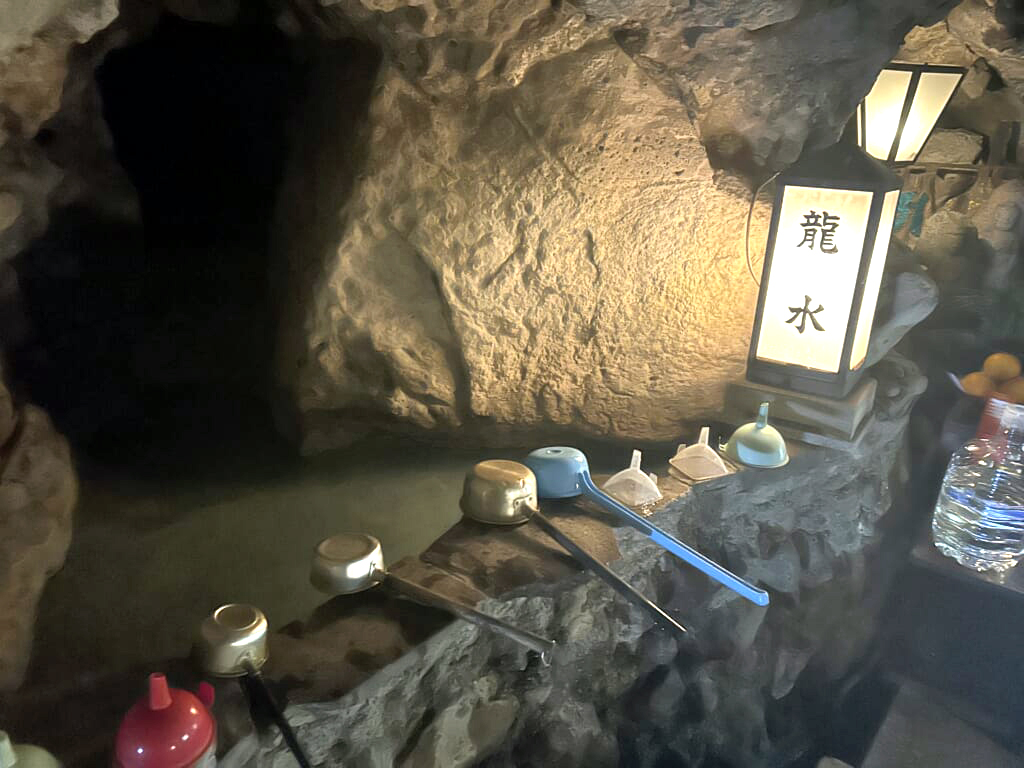

「洞雲山」は島民の方もお遍路以外の目的ではめったに訪れることのない山岳霊場です。入口で鐘を撞いてから階段を上るとすぐに洞窟霊場が見えてまいりました。6月上旬から7月中旬の15時頃、晴天時のみ光の加減で「夏至観音」という観音様の影が岩陰に出現するパワースポットとしても注目されています。先達の森下さんに読経をお願いし、お参りをすませてから「碁石山」の入口へ行くと、常光寺の副住職・慈空さんが出迎えてくれました。きれいに整備された階段(参道)を上り、浪切不動明が見守る碁石山・展望台から内海と島を見下ろす素晴らしい眺望をご覧いただけました。本堂では護摩焚きで仏様にお祈りをしてから1人ひとつずつお願いごとをしてまいりました。

第41番「佛谷山」と第42番「西ノ滝」

舗装道の坂道を約20分上り「佛谷山」へ。境内をすすみ山門をくぐると、海を見下ろす絶景ポイントから干潮時に出現するエンジェルロードが遠くに見えてまいりました。数多の修験僧たちが祈りを捧げた洞窟霊場をお参り後、江戸時代の修験僧たちも歩いた旧道(山道)を約20分歩き小豆島最古の寺院「西ノ滝」へ。山道は一部足場の悪いところもございましたが、「西ノ滝」から見渡す眺望は本当に見事でした。天候がよければ遠く四国までを見渡す島内随一の絶景ポイントです。

島遍路を体感 海のお遍路

小豆島には海辺の霊場もあります。島の西側にある土庄(とのしょう)港にある西光寺が管理する海辺の霊場「江洞窟」や世界で最も狭い土渕海峡を有する迷路の町の散策もお楽しみいただきました。

第60番「江洞窟」 第58番「西光寺」 第53番「本覚寺」

海の目の前にある赤い鳥居をくぐると大海原を背景に海辺を歩く弘法大師(空海)様の像が見えてまいりました。「江洞窟」にはネパールの僧侶が開眼供養し送ってくれたマニ車もあります。弁財天を祀る本堂をお参り後、土庄の港町にある「西光寺」を訪れました。港町のどこからでも見える三重塔(誓願の塔)が印象的でした。大正時代の俳人「尾崎放哉(おざきほうさい)氏」に所縁のお寺には有名な俳句「咳をしても1人」の句碑も残されていました。土庄港を見下ろす高台に建つ「本覚寺」は昭和30年に完成した一髪観音堂にはインドの故ネール首相をはじめ、10万人の毛髪で刺繍した聖観世音が祀られています。

島中の原風景に癒されて 里のお遍路

日本三大渓谷美のひとつ「寒霞渓」、魔女の宅急便(映画・実写版)のロケ地となった「オリーブ公園」、干潮時に出現する島と島の間を結ぶ白砂の道「エンジェルロード」など、風光明媚な山海の自然景観が有名な小豆島ですが、私が最も印象に残ったのは島中に残された原風景でした。

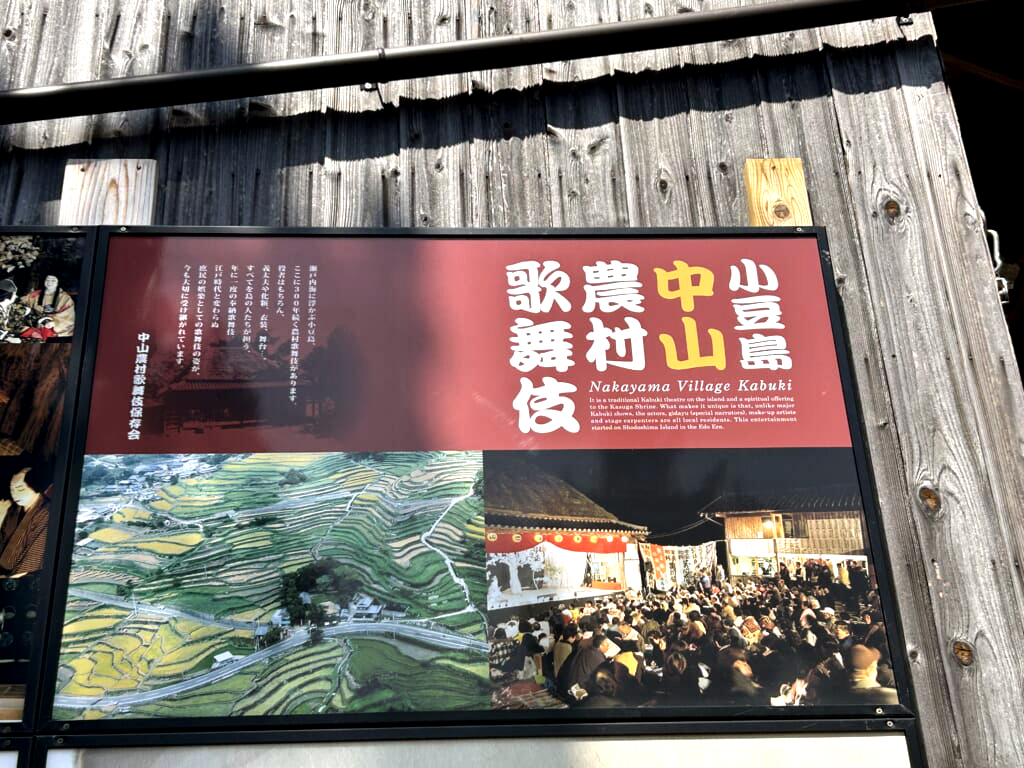

第44番「湯舟山」と中山千枚田・農村歌舞伎舞台

山間部・中山地区の里山にある「湯舟山」。他の霊場と同様に真言宗の開祖「弘法大師(空海)」所縁の奥の院ですが、各所に小豆島に流れ着いた潜伏キリシタンの人々の信仰の痕跡が残されていました。ここから島中の素朴な原風景をご覧いただきながら棚田の道をゆっくりとくだり、農村歌舞伎舞台まで歩きました。かつては30か所以上もあった農村歌舞伎舞台も現在では2か所のみ。ここ中山では300年前から続く奉納歌舞伎が毎年10月上旬から中旬(2025年は10月12日)に中山地区の住民(役者も舞台関係者もすべて地元住民の方々です)の手作りで開催されるそうです。小豆島観光協会の皆様のご尽力により年に一度開催の歌舞伎舞台を特別に開けてもらい見学してまいりました。

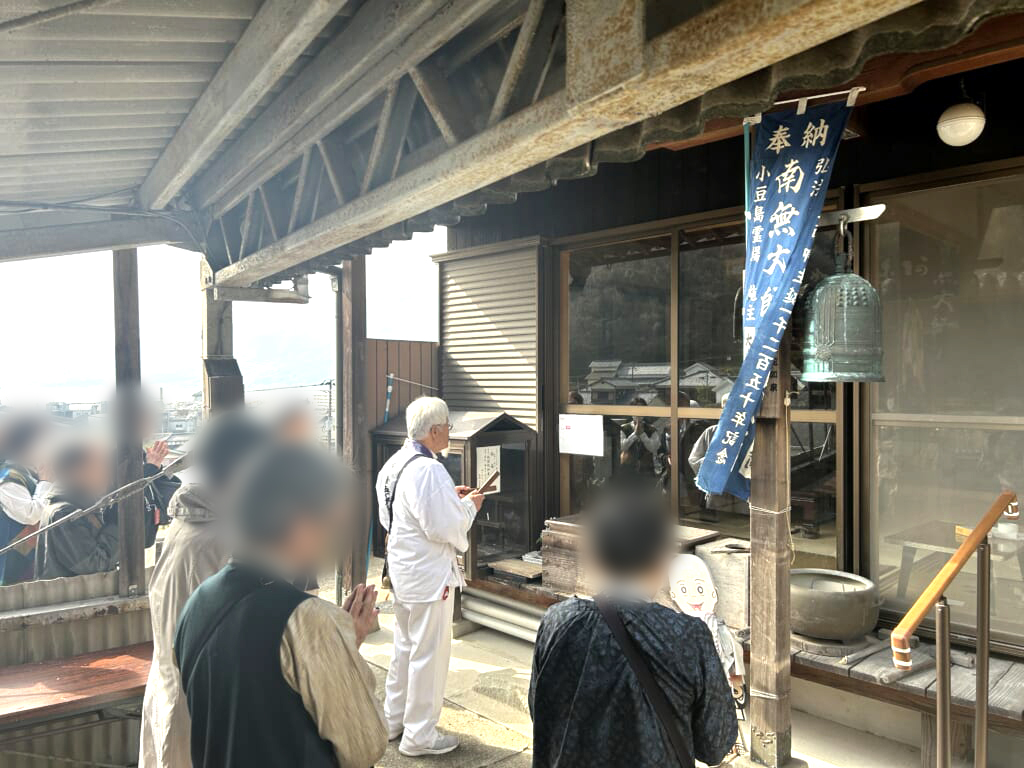

第8番「常光寺」と第7番「向庵」

小豆島では修行の場となった霊場とは別に庵(あん)と呼ばれる集会所のようなものが札所に登録されています。碁石山の麓の苗羽地区では第7番札所の向庵(むかいあん)をお参りしてから周辺の山岳霊場や札所の納経所となっている常光寺へ向かいました。この地区は醤油蔵が並ぶ醤の郷です。周辺には昔ながらの木桶の天然発酵で作る醤油蔵も僅かながら残っています。

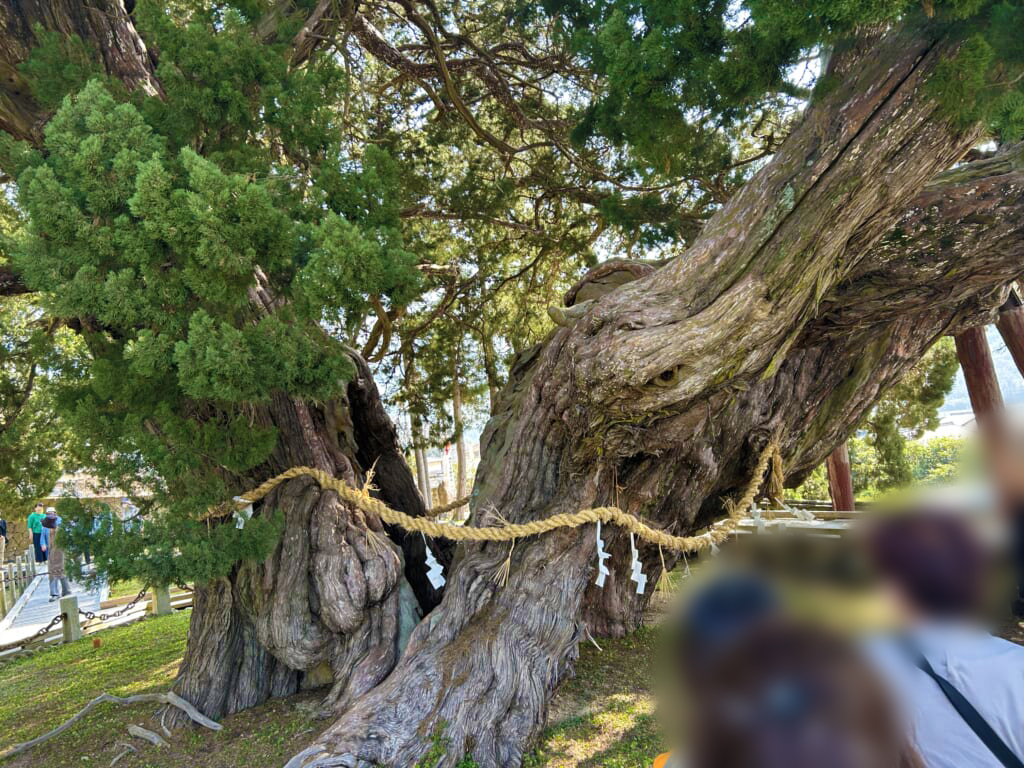

第54番「宝生院」の樹齢1600年以上の真柏(シンパク)の巨木

中山千枚田から車で15分ほどに位置する「宝生院」は2000坪以上の広大な敷地に本堂と第51番札所「宝幢坊」、第52番札所「旧八幡宮」を有する大きな寺院です。住職の髙橋さんのご案内でゆっくりと境内の中のみどころを見学しました。ひときわ目を引くのが樹齢1600年以上の真柏(シンパク)の巨木です。下から見上げると視界に収まり切れないほど枝が広がり、まるで森のようです。

小豆島の島遍路を通じて小豆島の歴史・文化、人々の暮らしぶり、島の原風景を知る貴重な機会となりました。四季折々の美しさのある小豆島は初夏、秋の訪問もおすすめです。皆様もぜひ訪れてみてください。

お気軽にお問い合わせください

電話相談はこちら

受付時間:午前9:30~午後5:30

- 東京

- 03-3501-4111

- 大阪

- 06-6343-0111

- 名古屋

- 052-252-2110

- 九州

- 092-473-0111

- 札幌

- 011-232-9111

- 湘南

- 0466-27-0111