【海外】帰国しました。添乗員レポート

【海外】帰国しました。添乗員レポート

2024年11月21日

【帰国レポート】躍動のベンガル・新バングラデシュの旅

<2024年11月1日(金)~11月8日(金) 添乗員:東京支店 春名 釈>

躍動のベンガル・新バングラデシュの旅、1本目の旅から帰国いたしました。学生の反政府デモや、出発間近にバングラデシュ航空の運航日変更により、日程が6日間から8日間に伸びるなど、いろいろと心配がありましたが、問題なく帰国できました。万が一のことを考え、8名のお客様に添乗員が2名、現地ではセキュリティ・ポリスと、ツーリスト・ポリスが各地でフォローしてくれるという万全の態勢となりました。各訪問地にて日本からの観光団を迎えてくれる、1本目のツアーならではの感動の旅となりました。

世界遺産を独り占め。バングラデシュならでは

「バングラデシュに何があるの」とよく聞かれますが、インダス、ガンジス文明からインド、英国植民地、東パキスタンと目まぐるしく変わってきた歴史遺産が多く点在しています。玄奘三蔵が訪れたという都市遺跡モハスタンや、世界遺産のパハルプール、ベンガル様式のヒンドゥー寺院が残るプティア、英国植民地時代の面影を残すショナルガオンの町並みと、コンパクトにその歴史を巡ることができるのです。そして、これら史跡のほとんどが、観光客もまばらな中でゆっくりご覧いただけます。

やっと、観光客誘致に動き出したバングラデシュ。早いうちの訪問が良いかもしれません。

感動の国会議事堂、敷地内見学へ

首都ダッカの中で、異彩を放つ近代建築が「国会議事堂」です。1960年代、インドとバングラデシュの国家プロジェクトに携わったアメリカの建築家ルイス・カーンによって設計された傑作で、湖に浮かぶ睡蓮をイメージして建築されたといいます。通常は一般道から鉄柵越しに遠望するのですが、今回は特別に敷地内への入場を許可されました。学生デモなどがあったので難しいと思っておりましたが、予定通り入場できました。近くで見学すると、その建築の素晴らしさに圧倒されます。

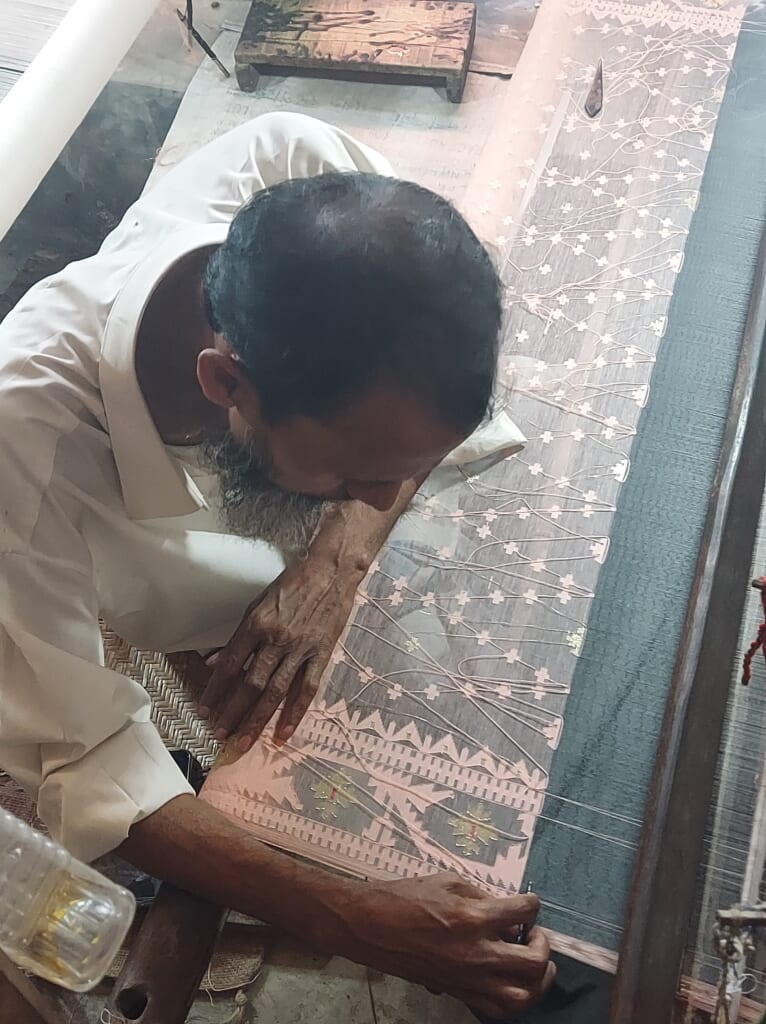

バングラデシュ訪問のもう一つの楽しみ、織物の村へ

世界第2位の縫製業の国といわれるバングラデシュ。織物の村の訪問も大きな楽しみの一つです。ひとつずつ手作業で織られるジャムダニ織りや、ジャガード織り。村には小さな工場がたくさん集まり、歩いているといたるところから織り機の音が聞こえます。かつてヨーロッパで珍重された幻の布と呼ばれる「ダッカ・モスリン」。マリー・アントワネットをはじめ貴婦人たちが愛用した幻の布を、いつか復活させようと職人たちが黙々と製作してゆきます。お土産は、ダッカのNGOが運営するショップで買うことができます。

好評だった追加プログラム。バングラデシュの人々に感動「グラミン銀行」

航空機の運航が10月下旬から変更となり、6日間から8日間に日程が増えた分、観光地や史跡の見学を増やすのではなく、バングラデシュの人々との「ふれあいプログラム」を増やすことになりました。この追加プログラムが、バングラデシュの旅に感動を与えてくれました。

グラミン銀行は現在のバングラデシュ暫定政権の首席顧問となったムハマド・ユヌス氏が提案したもので、貧しい村を再生し、バングラデシュを最貧国から救ったともいわれています。一週間に一度、村を訪れるグラミン銀行に、借りたお金の返済や相談に集まる女性たちの現場を訪れました。

集まった女性たちの表情や活気を見ていると、この制度によって村人全体が豊かになり、生活が楽しくなったことがわかります。それと同時に、男性中心のイスラム世界の中にあって、女性を表舞台に引き上げた素晴らしい制度だったことが、改めてわかりました。ユヌス氏のノーベル平和賞受賞の理由がはっきりとわかりました。

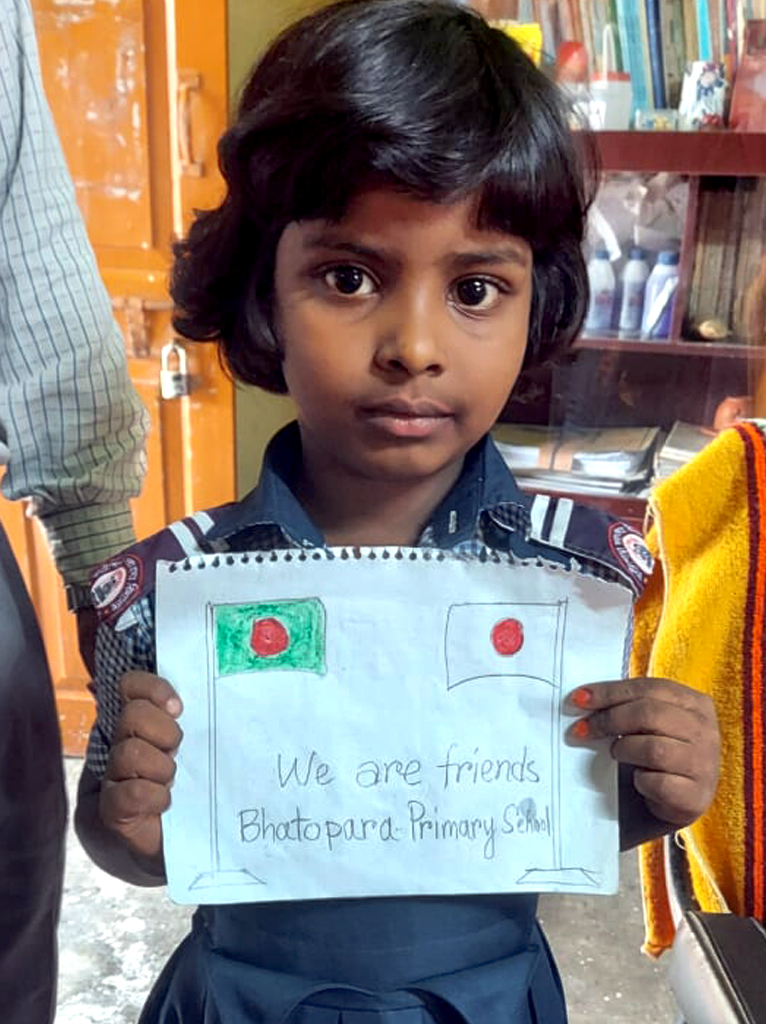

輝いた瞳にバングラデシュの将来を見た。小学校訪問

グラミン銀行を訪ねた村に小学校があり、小学校の先生から、生徒たちのほとんどが日本人に会ったことがないので、ぜひ訪問してほしいという話があり、訪ねることになりました。バングラデシュの人々にとって最も訪れてみたい国が日本。アジア1の親日国なのです。校長先生から、一つの教室だけだと不公平なので、全学年の教室を回ってほしいと言われ、各教室を訪れました。どの教室でも私たちを大歓迎。学生たちの生き生きとした、輝いた眼には感動。バングラデシュの将来を見た感じでした。

最後に一人の女の子が、その場で描いてくれた「両国国旗の絵」には涙が溢れました。

世界無形遺産「バウルのラロン音楽」に酔いしれる

もう一つの追加プログラムは、ユネスコの世界無形遺産に登録される「バウルのラロン音楽」です。

バウルとは、バングラデシュとインドにまたがるベンガル地方独自の「吟遊詩人」で、「人生の中の心」を謳うことにより、人々の喜捨を受け生計を立てています。バウルの中で聖人として最も崇拝されるフォキル・ラロン・シャハの生まれ故郷に近い町、クシュティアに建てられたラロン廟を訪れ、生演奏を聴く機会を設けました。1弦の琵琶エクタラとドゥブギと呼ばれる太鼓を奏でながら歌う、郷愁たっぷりの歌声に、まさに酔いしれました。

ガンジス川の日の出と夕暮れ

ガンジス川と言いますとインドというイメージがありますが、その下流はバングラデシュ。ボッダ川と名前を変え、ベンガル湾にそそぎます。今回のツアーで訪れるクシュティアの町は、まさにガンジス川畔の町。早朝の日の出に合わせて、ガンジス川の遊覧に出かけました。幻想的な風景の中、真っ赤な太陽が上がる様子には感動しました。あまりにも美しかったので、夕暮れにも訪問。早朝とは趣を変え、多くの町の人が集まる全く違った風景に驚きました。朝日も夕日も見られる町でした。

食べきれない朝食ビュッフェと食べやすい料理

バングラデシュというと、インドと同じで毎日カレーと思われる方も多いと思います。ところがカレー中心のベンガル料理だけではなく、各地に中華レストラン、洋食風メニューがあり、思いがけず好評でした。特に評判だったのは、必ず出てくるスープの美味しさ。ベンガル料理も中華も、そして洋食でも、味も薄目で日本人好みで美味しくいただけました。

朝食で評判だったのが、インターコンチネンタルホテル・ダッカ。洋食、中華、ベンガル料理とサラダ、前菜、デザートのコーナーがあり、計3泊していても食べきれません。なんと日本食の海苔巻きまで。ワサビ、醬油、ガリまで用意してあるのには感動でした。

この記事に関するキーワード

お気軽にお問い合わせください

電話相談はこちら

受付時間:午前9:30~午後5:30

- 東京

- 03-3501-4111

- 大阪

- 06-6343-0111

- 名古屋

- 052-252-2110

- 九州

- 092-473-0111

- 札幌

- 011-232-9111

- 湘南

- 0466-27-0111