【国内】帰着しました。添乗員レポート

【国内】帰着しました。添乗員レポート

2025年11月06日

【帰着レポート】縄文を旅する 諏訪・山梨コース

2025年9月30日発・添乗員:名古屋支店 柴﨑範朗

<2025年9月30日(火)~10月3日(金)4日間・添乗員:名古屋支店 柴﨑 範朗>

この度、9月30日より「縄文を旅する 諏訪・山梨コース」に添乗員として同行いたしました。青森や北海道南部の縄文遺跡はユネスコ世界遺産に登録され、世界的にも注目を浴びています。今回訪れた長野や山梨を中心とした中部高地は、非常に良質な黒曜石を産出し、縄文中期の時代にはこのあたりが日本で一番人口が多かったと考えられています。そのため遺跡も非常に多く、可愛らしい土偶や水煙文土器に象徴されるような、芸術性の高いものが多く出土しています。また、長野や山梨で発掘された土偶には可愛らしい愛称がつけられていて、近年では若年層にも人気が出てきているとのことです。諏訪と甲府で、それぞれ温泉のある宿にのんびりと宿泊しながら、1万年以上にわたって続いた高度で芸術性が高い縄文の奥深い文化を味わう旅をお楽しみいただきました。

高品質な黒曜石を産出する星ヶ塔

人類が道具として最初に使い始めたものは石だといわれています。中でも、加工がしやすく、矢じりや物を切る包丁のような役割を担った黒曜石は、その希少性も含めて重宝されました。八ヶ岳山麓は黒曜石の産地で、非常に良質で切れ味の良いものが採れたようで、遠く青森や函館あたりまで運ばれて使われていたことがわかっています。「星ヶ塔ミュージアム」では、星ヶ塔遺跡の発掘者であり、『ブラタモリ』にも出演された黒曜石の専門家である宮坂さんの詳しい説明により、当時の黒曜石の重要性がよく理解できました。また、このあたりで採れる黒曜石は他の地域のものと違い、真っ黒なのに太陽に透かしてみると透明になるのも驚きでした。

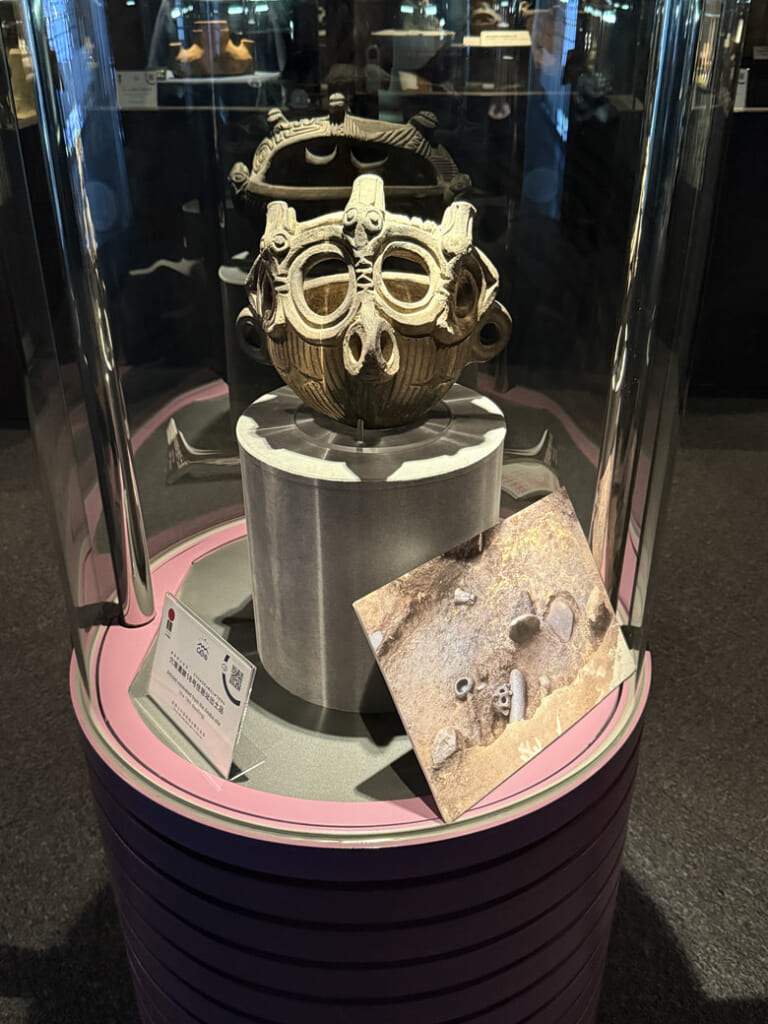

渦巻模様と造形美 縄文文化の最高峰のひとつ「水煙文土器」

新潟の火焔土器と並び、縄文時代の芸術性の最高潮にあった時代のものといわれ、その渦巻模様が立ち上る湯気や水煙のように見える「水煙文土器」。5千~4千年前のものとは思えない精巧な作りに驚きました。それ以外にも、芸術性の高い土器や顔のついたものなど個性ある土器の数々に出会い、思わず微笑んでしまうような可愛らしいものもありました。

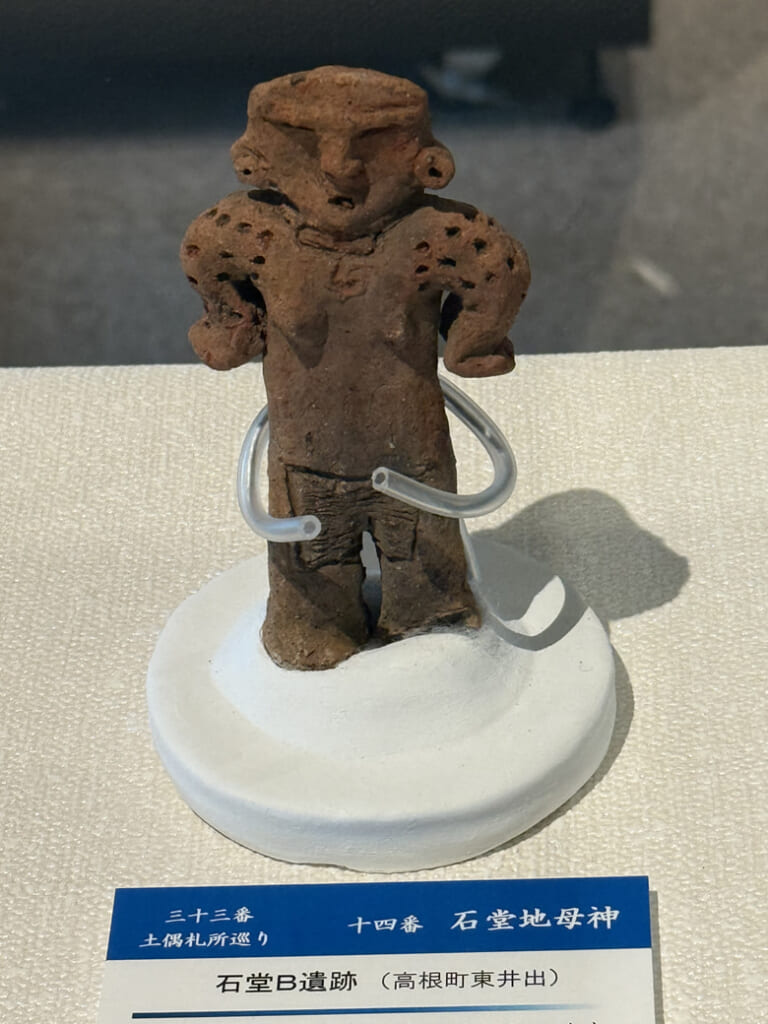

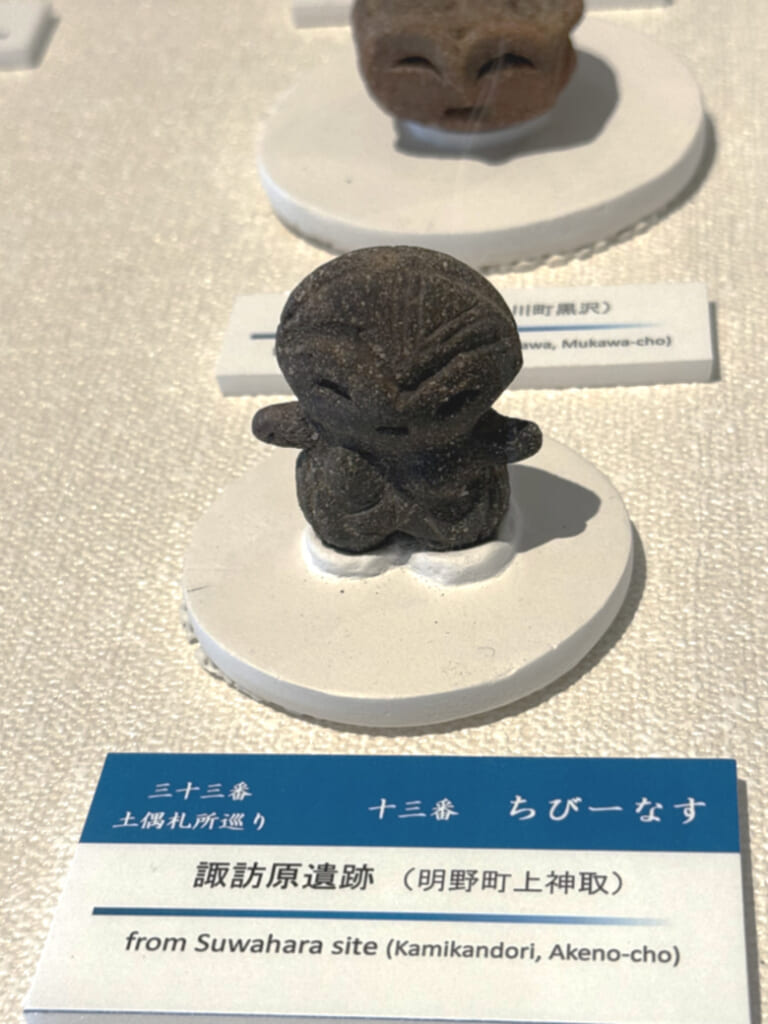

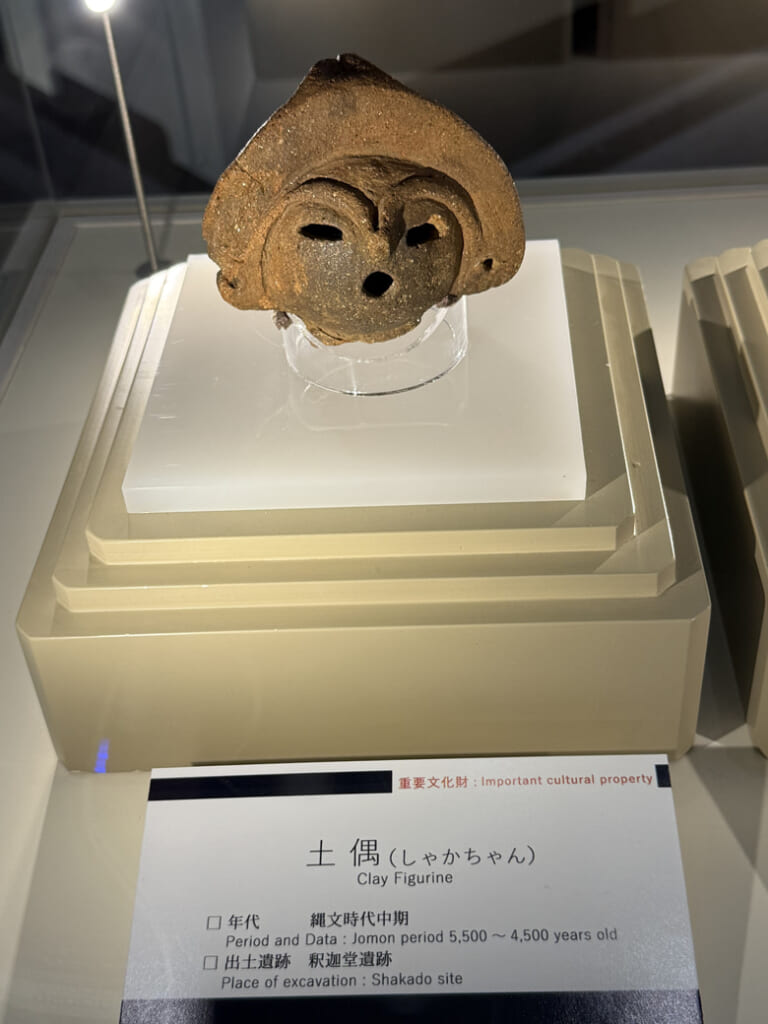

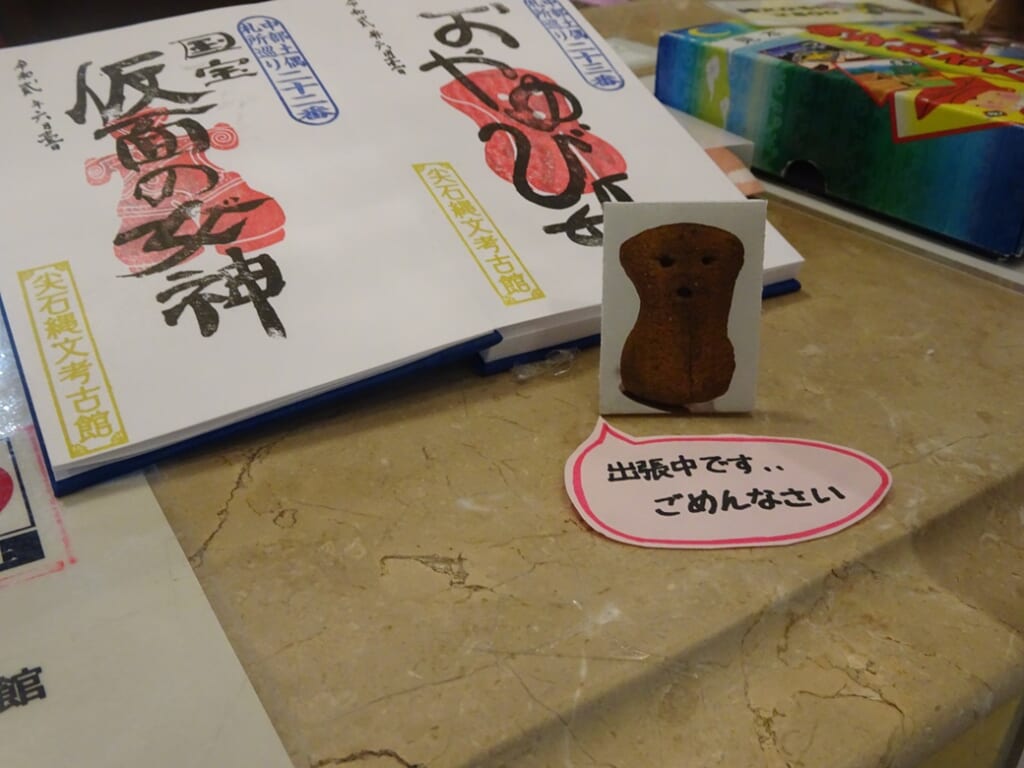

中部高地の可愛らしい土偶の数々

祭器のひとつなのか、出産の時の祈りや身代わりのために使われたのか、用途は今なお謎に包まれる土偶。土偶というと一般的に青森の遮光器土偶が思い浮かびますが、中部高地の土偶はそれぞれ愛称がつけられており、愛嬌のある見た目も相まって、若い人たちを中心にひそかに人気が出てきています。土偶を巡る「三十三番土偶札所巡り」も人気で、御朱印帖が売り切れていることも多いそうです。ちなみに、全国の国宝土偶5点のうち、2つはこの中部高地にあります。

お気軽にお問い合わせください

電話相談はこちら

受付時間:午前9:30~午後5:30

- 東京

- 03-3501-4111

- 大阪

- 06-6343-0111

- 名古屋

- 052-252-2110

- 九州

- 092-473-0111

- 札幌

- 011-232-9111

- 湘南

- 0466-27-0111